神経心理学研究室

人間の心を、脳という視点からとらえる。それが神経心理学の原点です。

慶應義塾大学医学部精神神経科の神経心理学研究室の最初のテーマは、前頭葉機能障害と記憶障害でした。1980年頃のことです。

当時の神経心理学の中心であった方法論は、脳損傷者の臨床症状の精密な分析で、我々もこれを踏襲し、症状を客観的に評価する方法を開発し、さらにそれを活用したデータを分析することで、脳機能のメカニズムを探究してきました。現在、前頭葉機能検査として全国で広く活用されている「KWCST (慶應式ウィスコンシンカード分類検査)」は、当時我々が開発したツールの一つです。

1990年代に入り、functional Neuroimaging等の導入により、神経心理学の方法論は急展開し、対象もあらゆる精神症状に、さらには健常者の脳機能にまで拡大しました。そして我々もこのテクノロジーを最大限に活用しつつ、かつ、精密な臨床症状分析を軽視することなく、研究を続けています。

研究会は、原則第二、第四月曜日の夜に開催しています。

以下、我々の研究内容をご紹介していきます。(順次更新します)

伝導失語に認められるarticulatory-based phonemic paraphasia:交叉性失語を通して明らかになった音素から構音への変換の障害

船山道隆(足利赤十字病院神経精神科)

Kawashima H, Funayama M, Inaba Y, Baba M. Articulatory-based Phonemic Paraphasia in Conduction Aphasia: A Dysfunction in Phoneme-to-Articulation Conversion Uncovered Through Crossed Aphasia. Cogn Behav Neurol. 2024. doi: 10.1097/WNN.0000000000000371.

【背景】Phonemic paraphasiaは伝導失語の特徴的な症状の一つです。従来, 日本語では音韻性錯語と訳されたように, 音韻表象の障害が原因とされてきました.たとえば, 伝導失語では「ゆきだるま」を「ゆきでるま」と言い間違えるだけではなく, 書字でも同様に書き間違えることが音韻表象障害説を支持してきました.しかし一方で, 伝導失語の特徴の一つである接近行為(たとえば, 「ゆきで, ゆきでる, ゆきでるま, ゆきだるま」)の存在は, 音韻表象が保存されていることを示唆しています.Luria (1976)やArdila(1992)は, 伝導失語に出現するphonemic paraphasiaには音韻表象の障害に起因する場合と, 音素を構音の変換する障害(articulatory-based phonemic paraphasia)に起因する場合があることを提唱してきました.後者の障害は観念運動失行の特性を有し、音の置換と正答へ至る接近行為が特徴であるとされています.また, 肢節運動失行と類似して音の歪みを特徴とする発語失行とは区別されています.しかし, 理論はあるものの, 実際の症例での記載はありませんでした.このギャップを埋めるために, 本報告では, 側頭-頭頂葉梗塞による交叉失語によりarticulatory-based phonemic paraphasiaを呈した61歳の右利き男性の症例を記載しました.

【方法】伝導失語におけるarticulatory-based phonemic paraphasiaの存在を確認するため, 本症例の失語が以下の条件を満たすことを諸検査で検討しました. すなわち, 1) 他のタイプの錯語が存在せずに phonemic paraphasiaが頻繁に出現する; 2)発話失行がない; 3) 口頭言語ではphonemic paraphasiaを認めるものの, 書字によって音韻表象が保存されていることを確認できる; 4) 音韻表象をあまり必要としない「か」や「ひ」など最小言語単位の反復においても口頭言語ではphonemic paraphasiaが出現すること, の4つの条件です.1) 2) は伝導失語であること, 3) 4) は音韻表象が保たれた中でphonemic paraphasiaが出現することを明らかにする条件です.

【結果】本症例に行った諸検査からは, 1~4の条件をすべて満たすことが確認できました.象徴的であったことは, 本症例はphonemic paraphasiaを呈したり, 発話が困難な音や単語に対して, ひらがなで正確に空書をしたり書き留めたりしていたことでした.本症例はこの症状を, 「頭では音は分かっているけど, 口の形にならない」と叙述していました.これらの結果は, 本症例では音韻表象がほぼ正常に保たれていることを示唆しています.

【考察】本症例のphonemic paraphasiaは音素から構音への変換障害を基本とするものであり, 音韻表象の障害や発話失行によるものではないと考えられました.交叉性の伝導失語においてこの特徴が明らかになったことは, 言語機能の通常ではない分離, すなわち, 右側頭-頭頂葉皮質での音韻表象機能と左半球の発話運動エングラム間の大きな分離に起因する可能性が考えられます.しかし, われわれは左半球損傷による典型的な伝導失語の症例においても, このタイプの音韻性錯語が存在する可能性があると考えています.

(船山道隆、2026.1.1.)

統合失調症における自己主体感の変容と心拍の関係:内受容感覚シグナルの視点から

是木明宏 (慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 特任講師)

Koreki A, Terasawa Y, Nuruki A, Oi H, Critchley H, Yogarajah M, Onaya M. Altered sense of agency in schizophrenia: the aberrant effect of cardiac interoceptive signals. Front Psychiatry. 2024 Sep 25;15:1441585. doi: 10.3389/fpsyt.2024.1441585.

本研究は、統合失調症患者において循環動態が自己主体感(Sense of Agency)に悪影響を及ぼす可能性を示唆しました。

身体内部の情報処理に関わる内受容感覚は、感情形成のみならず、近年注目されるMinimal-self、すなわち自己主体感や自己所有感の形成にも深く関与していることが明らかになってきました。たとえば、先行研究(Koreki et al., Sci Rep. 2022)では、健常者におけるIntentional binding課題で測定された自己主体感は個々の内受容感覚の精度と関連し、特にその精度が高い人では内受容感覚シグナルの一つである心拍が自己主体感を増強させる可能性が示唆されました。

一方、統合失調症患者は内受容感覚の精度が低いことが報告されています(ex. Koreki et al., Schizophrenia Bulletin Open 2021)。また統合失調症の中核症状として自己主体感の異常が考えられており、これらの知見を踏まえると、患者における内受容感覚の低下は自己主体感に悪影響を及ぼしている可能性が考えられました。

そこで本研究では、Intentional binding課題を用いて自己主体感を評価し、心拍が自己主体感に与える影響を健常者と統合失調症患者で比較検討しました。その結果、健常者においては心拍が自己主体感を増強させる一方、統合失調症患者では悪影響を及ぼしている可能性が示唆されました。本知見は、統合失調症の病態生理解明の一助となると考えています。

(是木明宏、2025.12.1.)

反芻思考に関連する脳ネットワーク動態の変化

―― 認知行動療法と薬物療法の比較研究 ――

片山奈理子 (慶應義塾大学 保健管理センター 専任講師・医学部 精神・神経科学教室兼担講師)

Katayama N, Shinagawa K, Hirano J, et al.

Dynamic neural network modulation associated with rumination in major depressive disorder: a prospective observational comparative analysis of cognitive behavioral therapy and pharmacotherapy.

Translational Psychiatry, 2025; 15:267.

DOI: 10.1038/s41398-025-03489-y

■ 背景

うつ病の主要な認知的特徴である反芻思考(rumination)は、否定的な思考内容を反復的に想起し続ける傾向を指し、症状の慢性化や再発の重要な要因とされる。近年の神経画像研究により、反芻は自己参照的思考に関与するデフォルト・モード・ネットワーク(Default Mode Network: DMN)の過活動と密接に関連することが明らかになっている。しかし、主要な治療法である認知行動療法(Cognitive Behavioral Therapy: CBT)および薬物療法が、反芻関連の脳ネットワーク動態にどのように作用するのかは十分に解明されていなかった。

■ 方法

本研究では、うつ病患者79名および健常対照者56名を対象に、治療前後(16週間)の安静時機能的MRI(resting-state fMRI)を取得し、脳活動の時間的変動を隠れマルコフモデル(Hidden Markov Model: HMM)により解析した。うつ病群は、ベックのマニュアルに基づく16回の個人CBTを受けた群と、標準的な抗うつ薬による薬物療法群に分類した。反芻の重症度は反芻反応尺度(Rumination Response Scale: RRS)、抑うつ症状はGRID-HAMDを用いて評価した。HMMにより抽出された12の脳状態について、各状態の出現頻度、持続時間、遷移確率を算出し、治療法および時間の要因による変化を検討した。

■ 結果

うつ病群では、DMNの出現頻度および持続時間の増加、遂行機能ネットワーク(Central Executive Network: CEN)の活動低下が認められた。DMNの出現頻度はRRSスコアと正の相関を示し、反芻傾向が強いほどDMN優位の脳状態の発生頻度が高いことが示された。

治療効果の比較では、CBT群においてDMNの出現頻度の有意な低下とDMNからCENへの遷移確率の上昇が観察され、脳内ネットワークの動的柔軟性の回復が示唆された。一方、薬物療法群では、DMN活動が後部帯状回を中心とする後方領域へ再構成される変化がみられ、CBTとは異なる神経適応様式が確認された。

■ 考察

本研究は、反芻思考に関連する脳ネットワークの時間的動態(network dynamics)を定量的に検証した初の報告であり、CBTと薬物療法が異なる神経機構を介してうつ病を改善する可能性を示した。

CBTは、認知再構成や行動活性化を通じてDMNの過活動を抑制し、実行系ネットワークへの適応的切り替えを促進することにより、反芻傾向を軽減すると考えられる。これに対し、薬物療法は神経伝達物質レベルの調節を通じて、脳内活動の局所的再編成を引き起こすと推定された。

両治療の効果は臨床的改善としては類似していても、脳ネットワークレベルでは異なる経路によって達成されることが示唆され、この知見は、今後の個別化治療戦略および神経指標に基づく治療選択の発展に資するものであると考える。

(片山奈理子 2025.11.1.)

生体PETおよび死後脳サンプルにより明らかにされた老年期気分障害におけるタウ病理

黒瀬心 (国立精神・神経医療研究センター病院 臨床検査部 神経病理分野 上級専門修練医)

Kurose, S., Moriguchi, S., Kubota, M., Tagai, K., Momota, Y., Ichihashi, M., Sano, Y., Endo, H., Hirata, K., Kataoka, Y., Goto, R., Mashima, Y., Yamamoto, Y., Suzuki, H., Nakajima, S., Mizutani, M., Sano, T., Kawamura, K., Zhang, MR., Tatebe, H., Tokuda, T., Onaya, M., Mimura, M., Sahara, N., Takahashi, H., Uchida, H., Takao, M., Meyer, J., Higuchi, M., Takahata, K. Diverse tau pathologies in late-life mood disorders revealed by PET and autopsy assays. Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association. 21(6), e70915, 2025.

老年期気分障害は、認知症の前駆状態として発症する可能性が指摘されています。しかし、双極性障害やうつ病といった老年期気分障害の神経病理学的基盤はまだ十分に明らかになっていません。

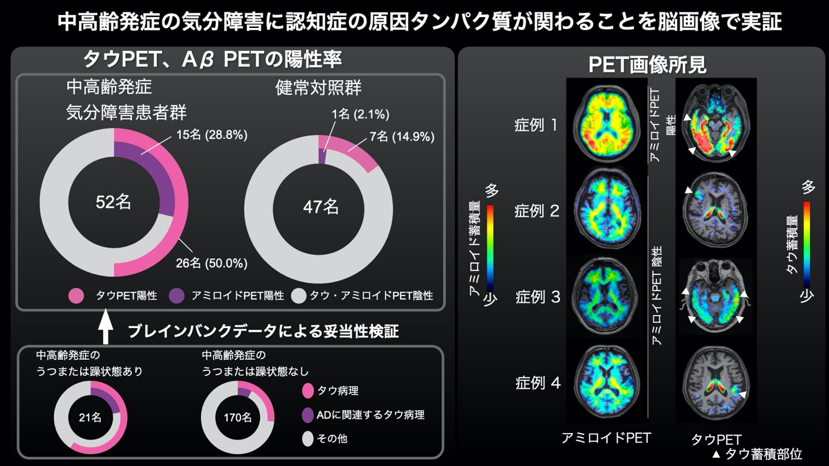

われわれは、老年期気分障害がアルツハイマー病(AD)や非ADタウオパチーの前駆段階として現れるかどうかを、生体脳および死後脳を用いて検証しました。具体的には、2019年から2023年にかけて、52例の老年期気分障害患者と47例の年齢・性別を一致させた健常対照者を対象に、タウPET(18F-florzolotau)およびアミロイドPET(11C-PiB)を実施しました。さらに、208例の剖検症例を対象に、臨床病理学的関連解析を行いました。

解析の結果、老年期気分障害患者は健常対照と比べて有意にタウPETおよびアミロイドPET陽性率が高く、タウの集積パターンからは典型的および非典型的ADに加え、多様な非ADタウオパチーの存在が示されました。特にアミロイドPET陰性群においては、精神病症状を伴う患者で前頭皮質や線条体のタウ集積が有意に高く認められました。これらの所見は、死後脳解析においても裏付けられ、老年期に躁病やうつ病を呈した症例では、多様なタウオパチーを有する頻度が高いことが明らかになりました。

本研究は、生体PETで世界に先駆けて老年期気分障害患者の生体脳で多様なタウ病理を可視化したうえに、大規模な死後脳サンプルでも老年期気分障害とタウ病理との関連を示した点で重要な意義を有します。

(黒瀬心、2025.10.4.)

背内側前頭前野損傷後の随意的な嚥下開始困難

船山道隆(足利赤十字病院神経精神科)

Voluntary Swallowing Initiation Difficulty After Dorsomedial Prefrontal Cortex Damage: A Case Report.

Cogn Behav Neurol. 2025 Mar 1;38(1):9-15.

https://doi.org/10.1097/WNN.0000000000000383.

Motojima N, Funayama M, Nakajima A, Nakamura T, Baba M, Kobayashi S.

【背景】背内側前頭前野が運動の開始に重要な役割を果たしていることは、電気生理学の研究から明らかになっている。この領域が両側にわたって損傷されると、無動無言症(akinetic mutism)を呈し、随意的な運動が見られなくなることがあるが、これらの症例では重度のアパシーを伴う。一方、運動開始のみに限局した症状は、片側の背内側前頭前野の損傷後に上肢の運動開始困難や発話開始困難を呈した症例が数例報告されているものの、知見は十分に蓄積されていない。本報告では、同部位の損傷後に随意的な嚥下の開始困難を認めた症例を提示する。

【症例】 右背内側前頭前野の神経膠芽腫を外科的に摘出した直後から、液体の随意的な嚥下開始が困難となった60代女性である。頭部MRIでは右背内側前頭前野に腫瘍の摘出部位を認めたが、摘出前には midline shift を伴い、左背内側前頭前野にも広がる浮腫がみられた。左下肢を中心とする不全麻痺を認めたが、徐々に軽減した。吸引反射、左手の把握反射、本能性把握反応を認めたが、それぞれ2週間後、6週間後に消失した。一方、液体の嚥下開始困難は2か月後まで残存した。

本症例では嚥下反射は正常であり、咀嚼といった嚥下に対する外的な運動誘発要因が関与する固形物の嚥下には問題がなかった。一方、咀嚼を伴わない液体の嚥下では嚥下の開始が困難で、全く開始できないため口腔内に液体が留まり、吸引を要した。内服薬の嚥下も困難であり、経鼻胃管の留置が必要となった。液体嚥下の開始困難は、粘度、味、温度、指示の有無、随意嚥下か否か、体幹の角度調整による重力の補助といった条件の変化に関係なく出現した。一方で、液体の量が増加すると症状が悪化し、嚥下開始困難を強く意識することや、内服を伴うこと、さらに大きな薬剤の内服では一層顕著となった。これらの所見の多くは嚥下造影検査でも確認された。本症例には、嚥下失行と関連することが多い口顔面失行や発話失行は認められなかった。

【考察】本症例は、背内側前頭頭野の損傷後に液体の嚥下開始が困難となった症例である。われわれは、外的な運動誘発の有無、運動開始に関わる加速度の程度、認知機能あるいは情動による影響が、液体に限定した嚥下開始困難の背景に関与していると考えている。咀嚼運動を伴う固体では嚥下開始困難は認められなかったことから、外的な運動誘発が嚥下開始を促進していると考えられた。また、液体嚥下は固体嚥下と比較してより大きな加速度を必要とすることが示唆されている。液体の量が多くなると嚥下開始困難が悪化することも、嚥下に必要な力の影響を示唆している。さらに、嚥下開始困難を意識することが悪化を招いたのは、情動や行動の制御に高度なリソースが要求され、その結果、背内側前頭前野の機能の低下を引き起こした可能性がある。背内側前頭前野と運動開始との関係をより明らかにするには, 今後も類似した症例の蓄積が必要である.

(船山道隆、2025.9.1.)

自閉スペクトラム症の背外側前頭前野における長間隔皮質内抑制 -信号源推定法を用いた検討-

三村悠 (慶應義塾大学医学部 精神・神経科)

Yu Mimura, Shinichiro Nakajima, Mayuko Takano, Masataka Wada, Keita Taniguchi, Shiori Honda, Hiroyuki Uchida, Masaru Mimura, Yoshihiro Noda. Long-interval intracortical inhibition in individuals with autism spectrum disorders: A TMS-EEG study with source estimation analyses. Clinical Neurophysiology., 178, 2110936, 2025.

背景:

経頭蓋磁気刺激(Transcranial magnetic stimulation: TMS)はコイルを利用した電気刺激によりヒトの脳皮質を直接刺激し、その出力として得られる誘発電位から脳皮質の神経生理機能を評価することができる。TMSによる刺激には単発刺激と二連発刺激がある。脳皮質に磁気刺激を二連発で与え、二発目の磁気刺激で得られる誘発電位を測定する系を考える。この時、刺激間隔を100msに設定すると単発刺激時に比して誘発電位が抑制される現象が観察され、これはlong interval intracortical inhibition (LICI)と呼ばれる。LICIはこれまでの報告からGABA-B受容体を介した抑制機能を反映していると考えられている。自閉スペクトラム症(Autism spectrum disorder: ASD)者の脳皮質は興奮/抑制バランスの不均衡が病態として考えられており、GABA-B受容体作動薬が臨床症状を改善させるなどの報告から、LICIの抑制効果も減弱していると推定される。

目的:

本研究の目的は、経頭蓋磁気刺激-脳波同時測定法(TMS-EEG法)を用いて、ASD者の背外側前頭前野(Dorsolateral prefrontal cortex: DLPFC)におけるLICIの抑制効果を評価することである。先行研究においてはASDのLICIによる抑制効果は健常者と同程度に保たれていると報告されていることから、本研究においては解析方法を工夫して実施した。

方法:

ASD32名および健常対照者34名を対象に、左DLPFCに単発の磁気刺激及び100msの間隔で二連発刺激を与え、誘発脳波を得た。まず、すべての参加者のTMS誘発電位からLocal mean field potential(LMFP)を算出し、LICI効果を検討した。次に、体積伝導の影響を最小限に抑えるために、脳波データに対して信号源推定法を適用しDLPFCの電位を推定した。最後に信号源推定法で得られたデータに対して時間周波数解析を行い、LICI効果を周波数帯域ごとに検討した。

結果:

ASDと健常対象者を統合したLMFP解析では、刺激後165〜234msの間の皮質活動がLICIによって抑制されたことが示された(p = 0.024)。信号源推定法を用いても、同じ時間帯域においてLICIの抑制効果が確認された。さらに、時間周波数解析では、θからα帯域において刺激後30〜300msの間にLICI抑制効果が示された。しかし、各LICI効果においてASD群と健常対照群間で群間比較を行ったが、いずれも有意な群間差はみられなかった。

結論:

TMS-EEG法とLICIを組み合わせた方法のみでは、ASDにおけるGABA(B)受容体機能不全を検出するには不十分である可能性がある。これはASDの異質性や向精神薬内服などが影響していると考えられた。

意義:

本研究は、ASDにおけるLICI効果を信号源推定手法により検討した初めての研究であることに意義がある。今後は他のモダリティや刺激方法も組み合わせた解析が望ましい。

(三村悠、2025.8.6.)

メモリークリックにおける認知症類似の治療可能性のある精神疾患の分類

船山道隆(足利赤十字病院神経精神科)

Identifying reversible psychiatric dementia mimics in new memory clinic outpatients.

Funayama M, Kurose S, Takata T, Sato H, Izawa N, Isozumi K, Abe Y.

J Alzheimers Dis Rep. 2025 Mar 21; 9: 25424823251329804.

https://doi.org/10.1177/25424823251329804.

[背景]仮性認知症のように認知症に類似する治療可能性のある疾患を診断することは、メモリークリニックの診療において極めて重要である。しかし、認知症に類似する神経疾患の分類は十分に研究されている一方で、精神疾患の分類については十分に研究されておらず、その実際の可逆性に関する詳細なデータも限られている。本研究では、この点を明らかにすることを目的とした。

[方法]足利赤十字病院のメモリークリニックを初診で受診した外来患者749名を後方視的に調査した。病因、進行速度、Mini-Mental State Examination(MMSE)による神経心理学的評価、認知機能が正常範囲か、Mild Cognitive Impairment(MCI)か、認知症のレベルにあるかといった認知機能のレベル、治療可能性について、精神疾患および神経疾患に分類して検討した。さらに、治療により認知機能が実際に回復した症例(MCIまたは認知症のレベルから正常範囲に回復した例、または認知症のレベルからMCIに回復した例)を特定した。

[結果]749名のうち121名(16.2%)が治療可能性のある疾患を有し、その内訳は精神疾患75名、神経疾患46名であった。精神疾患には、うつ病などの気分障害、統合失調症・妄想性障害、ADHD、アルコール使用障害、解離性障害、不安障害が含まれていた。治療可能性のない群と比較すると、これらの精神疾患群は年齢が若く、進行速度が速く、MMSEスコアが高かった。同様に、水頭症や慢性硬膜下血腫などの治療可能性のある神経疾患群についても、治療可能性のない群と比較すると年齢が若く、進行速度が速かった。MCIまたは認知症のレベルであった症例のうち6名(0.9%)が完全な改善(3例)または部分的な改善(3例)を示し、その中には精神病症状を呈した精神疾患の2例(妄想を伴う退行期うつ病および急性一過性精神病)が含まれていた。また、治療可能性のある疾患を有してMCIないしは認知症のレベルであった73例のうち14例(19%)は、すでにアルツハイマー病を中心とした認知症を合併していた。

[結論]治療可能性のある認知症類似疾患は稀ではあるものの、鑑別には注意が必要である。特に比較的年齢が高くなく、 急速な認知機能低下を示す症例では慎重な評価が望まれる。実際に改善した例の割合の低さは、これらの疾患が認知症のリスク因子と強く関連している可能性や、認知症の前駆状態であった可能性を反映していると考えられる。

(船山道隆、2025.6.1.)

中年期における緑茶およびコーヒーの摂取習慣は、将来的な認知症予防に寄与するか:長期縦断コホート研究

是木明宏 (慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 特任講師)Koreki A, Nozaki S, Shikimoto R, Tsugane S, Mimura M, Sawada N. A longitudinal cohort study demonstrating the beneficial effect of moderate consumption of green tea and coffee on the prevention of dementia: The JPHC Saku Mental Health Study. J Alzheimers Dis. 2025 Jan;103(2):519-527. doi: 10.1177/13872877241303709.

本研究は、国立がんセンターとの共同研究で、多目的コホート研究の一環として行われました。詳細は国立がんセンターの本研究の成果報告に関するHPをご参照ください。

https://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/9527.html

今までにも緑茶やコーヒーの摂取が認知機能低下を予防する効果がある可能性が指摘されていましたが、研究期間が比較的短く、長期間の効果についてはよくわかっていませんでした。近年の研究から、認知症を引き起こす脳内の異常タンパクの蓄積や脳血管の老化は中年期から始まることが明らかになっていることから、中年期からの生活習慣の蓄積が後の認知機能低下に影響を与える可能性が考えられました。本研究では、中年期の緑茶やコーヒー摂取の習慣と、約20年後の認知機能障害との関連を検討した点が特徴です。

本研究からは、緑茶の習慣が1日1杯以下だった群を基準とした場合、緑茶を2~3杯飲んでいた群では、認知機能障害のリスクが44%低下していることが示されました。特に男性においてその傾向が顕著で、緑茶を2~3杯飲んでいたグループでは62%のリスク低下、緑茶を4~6杯飲んでいたグループでは61%のリスク低下が示されました。一方でコーヒーの影響は、より年齢の高い群では、コーヒー摂取が1日1杯未満の方を基準とした場合、コーヒーを1杯以上飲む群では46%のリスク低下が示されました。

今回の結果が得られた可能性として、緑茶の抗酸化作用、抗炎症作用、血管保護作用、異常タンパク質の蓄積阻害などの神経保護作用、またコーヒーではその抗酸化作用、抗炎症作用、血管保護作用などに加え、コーヒーの認知機能への刺激作用も重要な役割を果たしている可能性が考えられます。本研究の限界はあるため、さらなる研究が必要です。

(是木明宏、2025.6.1.)

ミレニアム精神医学辞典 三村將、村松太郎 編集

【序文(全文転記)】

スマホで簡単に、何でも、すぐに、知識を得ることができる時代に、紙の辞典の存在意義は何か。本辞典の発刊にあたって、プロジェクト開始時点からチーム内で常に自問自答し議論を重ねてきたのはこの問いである。精神医学の未来と過去を同等に尊重した現代を記述する。これが我々が到達した回答であった。収載語の選択、説明文の記述、そして『ミレニアム精神医学辞典』という書名、これらすべての中にその理念が凝集されている。

簡単に。何でも。すぐに。それは人間の限界を超えた利便性であり、正誤不詳の情報の氾濫を加速させている。そんな空間で重視されるのは正しいか誤りかではない。正しそうに見えるか、納得しやすいか、さらには特定のあるいは多くの人々にとって都合が良い情報か、こうしたものが拡散の推進力になり、真実はその拡散の中に雲散霧消する。20世紀初頭の哲学者ウィトゲンシュタインは、新聞が真実を報道しているかどうかを確かめようとしてその新聞を何部も買うという行動の愚を鋭く指摘した1)。コピーを膨大に重ねても真実性が増すことは一切ないのだ。21世紀初頭の現代でもてはやされるアクセス数や再生数は、いくら膨大であっても、真実とは無関係であることは言うまでもない。

では精神医学における正しい情報とは何か。正しい知識とは何か。精神医学の真実とは何か。ICDやDSMに刻まれた診断基準も一つの真実である。最新のニューロサイエンスのエビデンスに裏打ちされた疾病理解も一つの真実である。そして伝統的な精神医学が涵養してきた叡智も一つの真実である。それらは時に相矛盾し、不協和音を奏でながら、しかし予定調和としての真実を目指して前進を続けている。本辞典はそんな道の途中で立ち止まってみたスクリーンショットである。予定調和が現実になるのは百年後か、あるいは千年後かもしれない。ミレニアム(千年紀)のネーミングにはそうした意味もこめられている。

本辞典を形にすることができたのは、執筆者の先生方、そして精密このうえない編集作業をしていただいた弘文堂の世古宏さん、小林翔さんのご尽力のお陰であり、深く感謝してやまない。さらに、本辞典の前身である『精神科ポケット辞典』の執筆者・編集者の方々にも深く感謝したい。同辞典は1981年に初版が発行され、1989年に補正版、1997年に新版、2006年に新訂版が発行されたという歴史がある。その内容の一部は、本辞典にも当時のままの形で、あるいは現代の知見を加筆した形で、受け継いでいる。過去の執筆者の中にはすでに鬼籍に入られた先生もいらっしゃるが、そうした大先輩が本辞典をどう評価されているか、怯える気持ちも我々にはあることを告白しなければならない。

ミレニアムは過去だけでなくもちろん未来にも目を向けたネーミングである。一千年後の人々の目には、本辞典に映し出された現代の精神医学はどのように見えるのか。いささか誇大的なそのような夢を持って、『ミレニアム精神医学辞典』をここに上梓する。

2025年3月、桜の開花を目前にした日に

編者を代表して

村松太郎

JDC六番町メンタルクリニック

慶應義塾大学医学部 精神・神経科

1) Wittgenstein L: Philosophische Untersuchungen. Basil Blackwell, 1953. (邦訳. ウィトゲンシュタイン全集8. 哲学探究. 藤本隆志訳 大修館書店 東京 1976. 第265節 )

【解説】

弘文堂から、伝統ある精神医学辞典改訂プロジェクトのお話があったのは2018年であった。そして三村將教授室(当時)で、三村將先生、弘文堂社長、弘文堂ご担当者(世古宏さん)、村松のミーティングが行われた。そこでは、今という時代に辞典を発刊することの意味は何かということを中心とした議論が展開された。その回答が本辞典であり、エッセンスは序文に記された通りである。

その後、コロナ禍があり、また、ICD-11診断名の正式な訳語の決定を待ったことなどもあって、時が経過したが、このほど、ようやく発刊することができた。編集協力者、執筆者の先生方にはここにあらためて感謝申し上げます。

(村松太郎、2025.5.27.)

「遠隔記憶検査」更新版の開発

山本小緒里(千葉県千葉リハビリテーションセンターリハビリテーション治療部)

江口洋子(慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室)

2010年以降の本邦の社会的出来事に関する「遠隔記憶検査」更新版の開発. 高次脳機能研究 44(3): 199-209, 2024

"Remote Memory Test updated version" for social events in Japan since 2010 using famous people photographs

山本小緒里1) 小西海香2) 江口洋子2) 田中春奈3) 佐竹祐人4) 池上正斗5) 葛西有代6) 菊地尚久1) 三村悠2) 穴水幸子2, 7, 8)

1)千葉県千葉リハビリテーションセンターリハビリテーション治療部

2)慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室

3)東京都健康長寿医療センターリハビリテーション科

4)大阪大学大学院医学系研究科精神医学教室

5)伊那中央病院リハビリテーション技術科

6)総合リハビリ美保野病院リハビリテーション科

7)千葉県千葉リハビリテーションセンターリハビリテーション科

8)国立病院機構栃木医療センター精神科

9)東京都立大学人文社会学部

【概要】

「遠隔記憶検査」は,1970年代~2010年に活躍した有名人が写る社会的出来事の写真を用いて,人名の想起または再認,出来事に関するキーワードの想起を求め,得点化することにより健忘症患者の遠隔記憶を評価できる検査である。我々は2010年代の写真を用いて「遠隔記憶検査」の検査手法を踏襲した「更新版」を作成し,信頼性と妥当性を検討した。2020年時点で20歳以上の健常者183名に「更新版」を実施し,世代ごとの平均得点と標準偏差を求めた。再検査法を用いて級内相関係数を求めた結果強い相関が示され,本検査の高い信頼性が示された。また,健忘症と診断された15症例に「遠隔記憶検査」と「更新版」を実施し,各症例の偏差値を求めた。縦軸を偏差値,横軸を出来事の年代としたグラフで示した結果,症例の逆向性健忘の病態を検査結果で説明することができ,妥当性が示された。例えば自己免疫性脳炎後に過去10~15年の自伝的記憶(Autobiographical Memory)の逆向性健忘を呈した症例は,グラフ上で同期間の時間勾配が認められた。本検査は「遠隔記憶検査」と同様に,逆向性健忘の客観的指標として有用であることが示唆された。臨床における逆向性健忘の診断やリハビリ立案への活用が期待できる。

(山本小緒里、2025.4.1.)

解説 研究を繋ぐ

逆向性健忘の様態を明らかにするには、本人の遠隔記憶が欠損している期間や内容を明らかにする必要があります。しかし明らかにするには、記憶が欠損する以前に確かに「記憶されていた」ことの証明が非常に難しいために方法論的な困難が伴います。そのような条件下においても、1980年代後半から1990年代にかけて創意工夫された遠隔記憶検査が多く発表されました。当神経心理学研究室からも自叙伝的記憶検査(吉益ら、自叙伝的記憶と新しい検査法について.脳と精神の医学、1993)や、物品価格を解答してもらうプライステストの有用性(吉益ら、プライステストの有用性について-簡便な逆向性健忘検査のコルサコフ症候群への応用.精神医学、1997)が報告されました。社会的な出来事に関する遠隔記憶検査に関しては、検査項目が古くなることと、新しい検査項目を追加しなければならないという構造的な課題があり、1996年、次に2016年に報告しました(江口ら、視覚性遠隔記憶検査の作製とその妥当性の検討.神経心理学、1996;江口ら、有名人の顔が含まれる社会的出来事写真を用いた遠隔記憶検査作成の試み.認知リハビリテーション、2016)。初版は西の大阪大学大学院医学系研究科精神医学教室神経心理研究室、次に東の当神経心理学研究室、さらに今回は東・西の研究室と新たに別の病院に所属する先生方と協働し、検査内容を更新しました。臨床で活用される検査は時代を経て、各所の研究者を繋ぎながら生き残っていくことを知っていただけたらと思います。

(江口洋子、2025.4.5.)

時間が100倍遅く進む:抗NMDA受容体脳炎の診断の鍵となる時間の変容

平田りさ, 和田央, 船山道隆, ほか(足利赤十字病院神経精神科)Time moving 100-fold slower: time distortion as a diagnostic clue in anti-NMDA receptor encephalitis. BMC Neurol. 2025 Feb 24;25(1):75.

https://doi.org/10.1186/s12883-025-04078-8.

Hirata R, Wada H, Yamamoto K, Sogi Y, Muzuta H, Isaka Y, Funayama M.

【背景】抗NMDA受容体脳炎は重篤で生命を脅かす疾患であり、約30%の患者がICUに入室し、5~11%が死亡すると報告されている。早期の免疫療法により、患者の70~80%が大幅に回復することが示されており、迅速な診断と治療の開始が予後を左右する。本疾患では、初期に患者の87%が急性の行動変化を示し、59%が初発症状として精神症状を呈することから、統合失調症などの精神疾患との鑑別が難しい。しかし、鑑別に関する報告は少なく、非定型精神病に最も病像が類似するという見解や、知覚の変容が特徴である可能性が示唆されているものの、十分な知見には至っていない。

ところで、ケタミンやフェンサイクリジンなどのNMDA受容体阻害薬によって生じる主たる現象は時間の変容であり、NMDA受容体機能と密接に関連していることが明らかになっている。本報告では、抗NMDA受容体脳炎の初期に顕著な時間の変容を呈した症例を提示し、この所見が本疾患の早期診断と治療の手がかりとなる可能性について考察する。

【症例】病初期に顕著な時間の変容を呈し、免疫療法によりほぼ完全に回復した抗NMDA受容体脳炎の2例である。いずれの症例も、精神症状の中で時間の歪みが主要な症状であった。

症例1: 中年男性。発症初期に「時間が100倍遅く進む」と感じる強い時間の変容を経験し、離人感や聴覚異常を伴った。他の症状が完全に回復した後も、この時間の変容は1年以上持続した。すなわち、意識障害が強い極期以前だけでなく、極期以後の回復期にも時間の変容が主症状であった。時間の変容が意識障害とは無関係であったことが特徴的であった。

症例2: 若年女性。発症初期に「時間が2~3倍遅く進む」と感じた。当初は自ら時間の変容を訴えなかったが、極期を脱した後、治療者が尋ねた際に確認された。本症例は発症初期に精神科病院に入院し、改善が乏しかったため電気痙攣療法のために紹介された。後方視的にみると、時間の変容が鑑別に役立った可能性がある。

【考察】本報告は時間の変容、特に時間が遅く進む知覚が抗NMDA受容体脳炎の初期に特徴的である可能性を示唆する。この独特な所見は、他の疾患では主要な孤立症状として現れることが稀であり、精神疾患における時間の変容と区別する上で有用である。本疾患は統合失調症との鑑別が困難だが、時間の変容が病初期から顕著に出現していたことから、鑑別に役立つ可能性が高い。さらに、一部の患者は時間の変容を自発的に訴えないため、初期評価時にこの症状を積極的に評価することが診断精度の向上に寄与すると考えられる。この点を明確にするには、今後多数例での研究が必要である。

(船山道隆、2025.3.6.)

91歳まで維持ECTをおこないその継続・終結の判断に苦慮した口腔内セネストパチーの1例

森山泰1), 高宮彰紘2), 横山照夫3), 増田万里亜1), 森山潔4)1)駒木野病院精神科

2)Neuropsychiatry, Department of Neurosciences, Leuven Brain Institute, KU Leuven, Belgium.

3)駒木野病院神経内科

4)杏林大学医学部麻酔科学教室

精神科治療学 39: 1395-1402,2024

電気けいれん療法(electroconvulsive therapy: ECT)は薬物治療抵抗性・不耐性を示す統合失調症・気分障害患者に対して高い有効性と即効性が期待される治療法である。急性期ECT後に再燃・再発を予防する一つの方策として、内服薬の調整に加えて維持ECT (maintenance ECT) がある。その施行間隔および施行期間について日本精神神経学会編集のECTグットプラクティスでは「うつ病および統合失調症患者において週1の間隔から2週毎、1カ月ごとの間隔に移行していき以後も徐々に間隔をあけていき3か月再発しなければ中止を検討」となっている。

ところで精神症状が活発な場合の維持ECTの終結過程についてはあまり検討されていない。今回我々は超高齢症例に維持ECTをおこないその継続・終結の判断に苦慮した口腔内セネストパチーの1例を経験した。

症例は不機嫌、拒絶、食思不良から口腔内セネストパチー、不食などに重篤化する精神症状のために、5-6週間隔でECTを継続しており、今回91歳時に:1)ECT後の血中酸素飽和度の低下、発作間せん妄といったECTの合併症;2)微熱、認知症といった身体併存症;3)本人のECT治療への拒否:を認めたためECTを中止したところ精神症状の明らかな再発を認めた。ECTを再開し精神症状が改善した時点でアドバンスドディレクティブ1)をおこなった。

その後も頻脈発作、上腕骨骨折といったさまざまな身体併発症を認めながらもECTを継した。代替療法として磁気刺激療法を考慮し専門外来を受診したが適応ではないとのことであった。最終的に低アルブミン血症に伴う胸水貯留のため麻酔科医判断でECTは91歳で終結となったが、その後は認知症が進行する一方で、精神症状の再燃は認めていない。

本症例のような超高齢症例のECT継続・終結に関しては精神症状、身体併存疾患、ECTの合併症、本人・家族の治療への動機づけ、内科・麻酔科との連携など多面的に判断することが重要であろう。

1)ある患者あるいは健常人が、将来自らが判断能力を失った際に自分におこなわれる医療行為に対する意向を前もって意思表示すること」と定義される。これには代理人表示と内容的指示がある。代理人表示とは事前指示をおこなうものが意思を表示できなくなった場合に決定をおこなう代理人を指名しておく事前指示である。

内容的指示は治療についての患者の望みを記録した事前指示で、当人が望んだり拒否したりする治療、ないし代諾者が医療の内容を決定する際に指針となる基準を指定しておくものである

(森山泰、2025.1.6.)

認知症の前駆状態における重症うつ病の人の臨床的特徴

西田晴菜(慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 大学院博士課程)Hana Nishida, Akihiro Takamiya, Shun Kudo, Takahito Uchida, Bun Yamagata, Shogyoku Bun, Hiroyuki Uchida, Frank Jessen, Masaru Mimura, Jinichi Hirano. Characteristics of Severe Late-Life Depression in the Prodromal Phase of Neurodegenerative Dementia, The American Journal of Geriatric Psychiatry: OSEP, 2024, doi: 10.1016/j.osep.2024.10.003.

【背景】

老年期うつ病の一部は神経変性疾患と関連しているとされているが、認知症や軽度認知障害へ移行した人の臨床的特徴は十分に調査されていない。また、うつ病の重症度が神経変性疾患への移行に影響する可能性が示唆されている一方で、電気けいれん療法 (electroconvulsive therapy: ECT)が必要な重症のうつ病の人のうち、神経変性疾患に移行した人の臨床的特徴は明らかではない。

【方法】

2012年4月から2022年9月の間に、当院にてECTで治療された老年期うつ病の人のうち、一年以上当院で経過を追跡した人について後方視的にカルテ調査を行った。そして追跡中に老年期うつ病から神経変性疾患に移行した人と、移行しなかった人の臨床的情報を比較した。

【結果】

94名のうち12名(11%)はECT施行後平均20ヶ月後に神経変性疾患へ診断が移行した。神経変性疾患へ移行した人は、移行しなかった人と比較してよりうつ病の発症年齢が高齢(p = 0.01)で、メランコリーの特徴を呈した人が少なく(p = 0.03)、精神疾患の家族歴の既往を持つ人が少なかった(p = 0.01)。治療反応性に関しては両群で差は認めなかった。

【結論】

上記特徴を呈する重症の老年期うつ病の人に対しては、神経変性疾患への移行がないか特に注意して経過を追うことが重要である。

(西田晴菜、2024.12.19.)

電気けいれん療法と認知機能

髙宮 彰紘 (FWO special research associate (postdoctoral) KU Leuven, Leuven Brain

Institute, Department of Neurosciences, Neuropsychiatry, Leuven, Belgium)Electroconvulsive therapy and cognitive

performance from the Global ECT MRI Research Collaboration

Kiebs M, Farrar DC, Yrondi A, Cardoner N, Tuovinen N, Redlich R, Dannlowski U, Soriano-Mas C, Dols A, Takamiya A,

Tendolkar I, Narr KL, Espinoza R, Laroy M, van Eijndhoven P, Verwijk E, van Waarde J, Verdijk J, Maier HB,

Nordanskog P, van Wingen G, van Diermen L, Emsell L, Bouckaert F, Repple J, Camprodon JA, Wade BSC, Donaldson KT,

Oltedal L, Kessler U, Hammar Å, Sienaert P, Hebbrecht K, Urretavizcaya M, Belge JB, Argyelan M, Baradits M, Obbels

J, Draganski B, Philipsen A, Sartorius A, Rhebergen D, Ousdal OT, Hurlemann R, McClintock S, Erhardt EB, Abbott CC.

J Psychiatr Res, 2024 10.1016/j.jpsychires.2024.09.013.

近年、多くの研究領域において報告される論文数が増加の一途を辿っているが、再現されない散発的な報告も少なくない。一方、多くの領域において多施設共同研究が盛んに行われるようになり、大規模コホートによる信頼性の高い頑強な結果の報告や、複数コホートによる再現可能性の報告も増えてきている。ECTという領域においても多施設共同研究チームであるThe

Global ECT MRI Research Collaboration

(GEMRIC)が組織されている。GEMRICは元々ECT脳画像研究の国際共同研究グループとして開始されたが、最近では各種ワーキンググループの発足、参画機関による新しいコラボレーションの促進、ジャーナルクラブの開催などその活動内容は多岐にわたってきている。

本論文はGEMRIC Clinical and Cognitive Working GroupによるECTの縦断研究を行う際の認知機能測定に関する推奨事項を報告している。内容は以下のリンクから確認可能である。

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395624005351?via%3Dihub

論文の内容や、Working Groupで話し合われたことをまとめると、語流暢性課題 (verbal fluency test: VFT)

はECTに関する急性の認知機能変化を鋭敏に捉えられる可能性がある、全般的認知機能測定にはMMSEではなくMoCAを使うことが望ましい、自伝的記憶の測定に関しては3つの候補があるもののそれぞれ利点と欠点があり1つに絞り推奨することは難しいが今後行う前向き研究では各施設でデータを取得することが望ましい、ということである。

このような形で今後の研究に役立つ提言をまとめながら、各種ワークショップの開催などを通じて国際交流を深め、ECTに関する研究報告を行いながらこの領域の発展に寄与していくことが我々の目標である。

(高宮彰紘、2024.11.20.)

統合失調症におけるSense of Agencyの階層的解析:運動制御、制御検出、自己帰属

大井博貴(慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 大学院博士課程)Oi H, Wen W, Chang AY, Uchida H, Maeda T.: Hierarchical analysis of the sense of agency in schizophrenia: motor control, control detection, and self-attribution. Schizophrenia. 2024;10(1): 79-79. doi: 10.1038/s41537-024-00512-x.

https://www.nature.com/articles/s41537-024-00512-x

統合失調症における自我障害は、主観的体験であるため、これまで自然科学の対象とすることはできなかったが、近年自我障害について神経科学的観点から捉えたSense of Agency(SoA)というパラダイムが注目されている。SoAとは、自己の行為と、それに伴って生じる外界の変化を自己の意志の通りに制御できるという感覚のことである。日本語では主体感などと訳される。この「行為に伴う自己意識」については実証的に評価できるため、統合失調症患者を対象とした行動実験が行われ、SoA異常が報告されてきた。脳内でSoA異常が生じるメカニズムについては、ベイズ推論を中心とした計算論的精神医学の観点からも考察されている。しかし、先行研究では、自他帰属課題等によって過剰な自己帰属(SoAの増大)が示される一方で、自己の制御に対する検出能力の低下(SoAの減弱)も示唆されており、統合失調症におけるSoA異常の全体像はいまだ不明である。このように統合失調症のSoA研究において一貫した結果が得られていない原因として、各々の実験系で扱う階層性が異なっている可能性が考えられる。SoAの生成過程においては、低次な感覚運動レベルから高次な認知レベルへと至る様々な階層における複数の要素が関わっているが、それらを包括的に評価した研究はまだ行われていない。そこで本研究では、同一の実験デザインの3種類の運動制御課題を用いて、SoAの生成に関わる様々な階層の複数の要素を包括的に評価した。

具体的には、統合失調症患者26名、健常者27名を対象として、reaching task、control detection task、control judgment taskの3種類の課題を実施した。3つの課題すべてにおいて、被験者は手元のマウスを動かして画面上のドットを操作したが、マウスの動きとドットの動きとの間にランダムな空間バイアス(事前に記録された他人の手の動きと、0度もしくは90度の角度バイアスを組み合わせたもの)が加えられた。Reaching taskでは、制限時間内にドットを画面上のターゲットにできるだけ多くタッチすることで、低次な感覚運動レベルにおける運動制御能力を評価した。Control detection taskでは、3つのドットの中から被験者のマウスの動きを一部反映しているドットを正しく選択することで、自己の制御に対する検出能力を評価した。Control judgment taskでは、被験者は画面上のドットを自分で制御できていると感じたか否かについて回答することで、高次な認知レベルにおける主観的な自己帰属判断を評価した。

マウスの移動速度を共変量として混合デザインANCOVAを実施したところ、reaching taskおよびcontrol detection taskにおいて、患者群の成績が有意に低かった(それぞれF(1, 47) = 39.46, p < 0.001, partial η2 = 0.456; F(1, 47) = 6.92, p = 0.011, partial η2 = 0.128)が、control judgment taskでは両群間に有意差を認めなかった(F(1, 47) = 0.02, p = 0.884, partial η2 < 0.001)。つまり統合失調症患者では、運動制御能力と、自己の制御を検出する能力が有意に低いことが示されたが、自己帰属判断は保たれていた。また、3つの課題の成績を用いて階層的クラスター分析を実施したところ、統合失調症患者と健常者を86%という高い精度で分類可能であった。

本研究により、統合失調症におけるSoA異常においては、感覚運動レベルにおけるSoAの感度の低下がより本質的であり、それを認知レベルにおける自己帰属バイアスによって代償している可能性が示唆された。また、3つの実験課題の結果によって、統合失調症患者と健常者を非常に高い精度で分類できたことから、今後さらに精度を高めていくことで、将来的にSoA課題が診断補助ツールとして有用となる可能性がある。このようなSoA研究を、計算論的精神医学や神経生理学的検査と組み合わせることで、より包括的な病態解明に繋がる可能性があり、そこから新たな治療法や認知リハビリテーション方法の開発へと発展していくことを期待している。

(大井博貴、2024.10.16)

身体化障害との鑑別を要したPainful legs and moving toes syndromeの一例Mimura, Y., Komatsu, K., Yasushi, Y., Seki, M., Nakajima, S., Uchida, H. and Mimura, M. (2024), A case of painful legs and moving toes syndrome mimicking somatic symptom disorder. Psychogeriatrics, 24: 1023-1029. https://doi.org/10.1111/psyg.13155

【概要】

Painful legs and moving toes syndrome (PLMT)は中年期以降の女性に多く、不随意運動及び“じんじん”、“ちくちく”としたしつこい痛みを足からつま先にかけて訴えることが特徴の疾患である.中枢性の疼痛処理経路障害及び末梢神経障害がその病態として推定されているが、診断に有用な検査もないため誤診されやすい。特に痛みの訴えが強く、その内容が独特であるがゆえに精神疾患に間違えられる可能性がある。

【症例】

症例は70歳代女性.X-6年に帯状疱疹後に陰部の疼痛を認め複数の病院を受診,鎮痛薬への反応性が不良でありうつ状態を疑われスルピリドを開始されたが振戦のためすぐに中止となった.翌年には外用薬で疼痛は改善.X-1年に体幹がねじれる現象が起こるようになり,クロナゼパム開始,症状は改善したが足の内側から引っ張られるような痛さを認めた.X年3月に他院脳神経内科を受診し検査の結果パーキンソン病関連疾患が疑われた.同年5月に当院に精査加療のため任意入院となった.入院時,左足趾から大腿の疼痛,不随意運動と腰の重さを訴えた.一方で、不釣り合いな身体症状へのこだわり、恐怖、不安は聴取されず、二次的な抑うつ症状も同定できなかったことから身体化障害らしさに欠けると感じた。その症候から神経内科医よりpainful legs and moving toesの可能性について示唆をいただき,ミロガバリンを開始,疼痛は徐々に改善し疾病教育をして退院となった.各種精査の結果、パーキンソン病と腰部脊柱管狭窄症が複雑に関与しPLMTを発症したと推定された. 今までの病歴から暗示に影響されやすく,疼痛を敏感に感じる身体化障害らしい背景もあったが,正確に訴えを聴取・診察することで鑑別できた1例であった.

【本症例から得られた教訓】

1 原因の特定できない痛みを安易に精神疾患としないこと

2 PLMTはミロガバリンなどを中心に薬物療法である程度コントロールできること

3 PLMTの病態が複雑であるがゆえ、症例ごとにケアプランを考慮するべき. 本症例で言えばパーキンソン病、腰部脊柱管狭窄症双方に対しての加療が奏功した可能性がある.

(三村悠、2024.9.1.)

脳卒中後の尿失禁は行動コントロールの障害と過活動膀胱に関連する

船山道隆(足利赤十字病院神経精神科部長)Post-stroke urinary incontinence is associated with behavior control deficits and overactive bladder. Neuropsychologia 2024. 201, 108942. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2024.108942.

Michitaka Funayama, Akihiro Koreki, Taketo Takata, Yoshitaka Nakagawa, Masaru Mimura

【背景】脳卒中後には3割以上の患者に尿失禁が出現する.尿失禁は患者の生活の質を低下させるだけではなく, 介護者の負担を増やすために患者の介護施設への入所を余儀なくさせるなど, 患者の生活上での大きな支障となる.脳卒中後の尿失禁の機序は, 脳損傷後に反射の脱抑制として生じるBabinski反射と類似した機序である過活動膀胱(排尿反射の過剰な脱抑制)で説明されてきた.一方で, 症例報告からは前頭葉を中心とした大脳半球の損傷後に尿意に無関心となって尿失禁に至る例が記載されてきた.脳機能画像からも, 前頭葉を中心とした大脳皮質によって排尿のコントロールが行われていることが明らかになっている.しかし今まで, 脳卒中後の尿失禁の背景にある神経心理学的メカニズムとその神経基盤について, 包括的な研究は行われていなかった.今回われわれは, 脳卒中後の患者群を対象として, この点を明らかにした.

【方法】脳卒中後半年以上経過した71例に対して, 尿失禁の頻度, 過活動膀胱(尿の回数と尿意切迫感), 移動能力, 尿失禁に関連する身体疾患や薬物療法の有無, 神経心理学的所見(全般的認知機能, 見当識, 記憶, 注意機能, 遂行機能, 洞察力や衝動性を制御する能力などといった行動コントロールの程度)を評価した.統計手法としては, 尿失禁の頻度を被説明変数として, その他の因子を説明変数として, 尿失禁と各因子との関係を単回帰分析にて調べた.その後, 単回帰分析にてp値が0.1未満であった説明変数を用いて多重線形回帰分析を行い, 交絡因子をコントロールした.さらに, 尿失禁の神経解剖学的基盤を詳細に調べるために, MRIcronソフトウェアを使用してBoxel-Based Lesion-Behavior Mappingを実施した.

【結果】多重線形回帰モデルの結果から, 尿失禁の頻度は行動コントロールの障害と過活動膀胱の重症度に有意に関連していた。注意障害と尿失禁の頻度との関係は, わずかに有意な水準には達しなかった.Boxel-Based Lesion-Behavior Mapping からは, 右側を中心とした前頭葉腹内側部の病変が尿失禁の頻度と関連する可能性が示唆されたが, 統計学的に有意な水準にはわずかに達しなかった. 実際の患者や家族からは, 尿意が感じられる状況となっても”ヤバい”と感じず, テレビを見ている間に, 気づいたら失禁していたなどのエピソードが聞かれた.

【結論】脳卒中後の尿失禁は, 過活動膀胱と行動コントロールの障害といった2つの要因と密接に関連していることが明らかになった.また, 前頭葉腹内側部が神経基盤である可能性が示唆された.これらの結果より, 脳損傷後の尿失禁は前頭葉腹内側部損傷後の脱抑制行動と類似した前頭葉症状として捉えられる可能性が示唆された.

(船山道隆、2024.8.1.)

適応障害の背景にある高次脳機能障害を把握する必要性:右頭頂-側頭-後頭葉の心原性脳梗塞の1例

第120回日本精神神経学会学術総会 (札幌、2024.6.22.)中根弓那1)、滝上紘之1)、二宮朗1)、前田貴記1)、内田裕之1)、船山道隆1)2)

1) 慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 2)足利赤十字病院 精神神経科

【目的】高次脳機能障害は精神科を含めた医療現場で見逃されがちである.特に,右半球損傷は失語がないために,症状が分かりづらい.今回われわれは,長期に渡り社会的不適応を起こしていた背景に脳梗塞による高次脳機能障害が強く存在した1例を報告する.

【症例】68歳男性.発達の遅れの指摘はない.X-6年に物忘れを自覚し他院を受診したところ,右頭頂葉~側頭葉~後頭葉に心原性脳梗塞が発見されたが,無症候性と診断されていた.神経学的異常所見はみられなかったが,この頃より意欲低下や抑うつ気分があり,家族からも話のまとまりなさを指摘されるようになった.気分変調症と診断され,抗不安薬を投与されていた.X-3年,職場での異動を機に抑うつ症状が出現し,適応障害と診断された.休職や退職を勧められたが決断できず,方針決定と休養目的にX年より入院した.入院時,話が冗長でまとまりに欠ける,他者の反応に応じた言動の選択ができない,手を顔に持ってきづらいなど語用論の障害や身体空間の障害を示唆する症状が聞かれた.WAIS-Ⅳでは知覚推理(PRI)と処理速度(PSI)の低下が目立ち,神経心理検査では選択性注意の低下や,形の弁別や未知相貌の異同弁別の遅延,左半側空間無視,変形視が見られた.これらの機能の低下が職場での適応障害や気分変調症の背景にあることが明らかとなった.高次脳機能障害と診断し,訪問看護導入など社会調整をしたのちに退院となった.

【考察】右半球の脳梗塞後に諸機能低下が生じ,適応障害を起こした一例を報告した.本症例では特に話の迂遠さや他人の感情を察する能力の低下が所見として見られた.これは右半球が左半球と比較して優位に話の構造や一貫性,因果関係など話の全体像に関わる言語処理を行っていたり,情動認知の正確性に関係していたりするが,それが障害された結果を反映している.また,WAISと脳病変の部位の相関を示した過去の研究では,知覚推理(PRI)は右半球に,言語理解(VMI)・ワーキングメモリ(WMI)は左半球,処理速度(PSI)は両方に関係していることがわかっている.本症例は知覚推理(PRI)と処理速度(PSI)の低下が見られ,右半球の障害を反映したものとなっている. これらの指標の低下が本人の職場での不適応の一部に影響していた可能性が高い.右半球が左半球と比較して優位に担う機能は空間認知,顔の認識,情動の理解や表現,注意等,様々あるが,いずれの機能低下もその原因として右半球損傷があることに気づかれにくい.脳梗塞の部位に伴う症状を把握し,既往歴や症状出現の時系列,画像所見などに注意して診察することが診断上重要になると気付かされた症例であった.

(中根弓那、2024.7.11.)

軽度認知障害の背外側前頭前野における短潜時求心性抑制を用いた神経生理機能評価:TMS-EEG研究

三村悠 (慶應義塾大学医学部医学研究科 / 東京都立松沢病院 精神科 医員)Mimura Y, Tobari Y, Nakajima S, Takano M, Wada M, Honda S, Bun S, Tabuchi H, Ito D, Matsui M, Uchida H, Mimura M, Noda Y. Decreased short-latency afferent inhibition in individuals with mild cognitive impairment: A TMS-EEG study. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2024 Feb 12:132:110967. doi: 10.1016/j.pnpbp.2024.110967.

【背景】大脳皮質の神経生理機能の評価法として経頭蓋磁気刺激(TMS)と高精度脳波計(EEG)を組み合わせたTMS-EEG法が知られている。TMS刺激法の一つである末梢感覚刺激とTMSによる中枢刺激を組み合わせた短潜時求心性抑制(SAI)は主にコリン作動性神経を介した抑制機能を反映する。これまで健忘型軽度認知障害(aMCI)に対してTMS-EEG法とSAIを組み合わせて評価した研究はない。

【目的】TMS-EEG法を用いてaMCIの左背外側前頭前野(DLPFC)における神経生理機能をSAI法で評価することを目的とした。

【方法】本研究は慶應義塾大学医学部倫理委員会の承認を得て実施した (承認番号: 20170152)。aMCI30例(年齢68.3±8.0歳, 女性11例)、対照健常(HC)30例(年齢67.4±6.9歳, 女性10例)を対象に左DLPFCに対して安静時運動閾値の120%強度で単発刺激80発とSAI刺激(刺激間隔=N20+4msec)80発をランダムに与え、各刺激後の誘発脳波の全電極平均電場(GMFP)、刺激部位局所平均電場(LMFP)、各周波数成分のTotal powerを群間比較した。【結果】GMFP解析では刺激後100msecにおいてaMCI群でHC群に比して抑制効果が低かった(p=0.034)。その抑制効果とMMSE得点に負の相関が認められた(r=-0.41, p=0.023)。一方LMFP解析では有意な群間差がみられなかった。トータルパワー解析においてMCI群ではHC群に比して刺激後200msecにおけるβ帯域の抑制効果が有意に減弱していた。

【考察】aMCI群では左DLPFCにおけるSAIによる抑制効果が低く、それは認知機能及びβ振動と関与している可能性が示唆された。これまでβ振動はコリン作動性神経の活動及び認知機能と関わることが報告されており本研究からSAIがMCIの早期コリン作動性神経低下を反映する神経生理学的マーカーになることが期待される。

(三村悠、2024.6.1.)

後天性脳損傷における主観的な奥行知覚の障害と客観的な立体視の障害をつなぐ

船山道隆(足利赤十字病院神経精神科部長)Investigating the Link Between Subjective Depth Perception Deficits and Objective Stereoscopic Vision Deficits in Individuals with Acquired Brain Injury. Cogn Behav Neurol 2024. DOI: 10.1097/WNN.0000000000000369. Michitaka Funayama, Tomohito Hojo, Yoshitaka Nakagawa, Shin Kurose, Akihiro Koreki.

【背景】脳血管障害や外傷性脳損傷といった後天性脳損傷後において、主観的な奥行知覚の障害を呈する報告は以前から記載されている。しかし、それらの例では客観的な立体視の検査がほとんど行われていない。一部の報告では立体視の検査が行われているが、その場合は主観的な奥行知覚の訴えがない例であるか、病巣が明らかになっていない例であった。したがって、明確に特定化された病変を持つ後天性脳損傷の患者において、主観的な奥行知覚の損傷と客観的な立体視の損傷の関係を明確に示した報告はなかった。われわれはこのギャップを埋めるべく、明確な病巣を認めるなかで主観的な奥行知覚の障害の訴えがある後天性脳損傷3例(脳血管障害2例、外傷性脳損傷1例)にて、客観的な立体視の検査を行った。

【方法】「世界が絵のように平面に見える」「3本の物干しざおのどちらが近いか遠いか分からない」など奥行知覚の障害を訴える後天性脳損傷3例対して、神経学的、眼科的、神経心理学的検査を詳細に行った。次いで、2種類の立体視の検査を行った。右半球損傷と健常者の2つの対照群を用いて、これらの結果を比較した。

【結果】奥行知覚が障害されていた後天性脳損傷3例は、言語性IQにおいては右半球損傷群と違いを認めなかったが、視空間機能と関連する動作性IQでは右半球損傷群よりも成績は低下していた。2種類の立体視の検査においては、この3例の成績は2つの対照群と比較して大きく低下していた。この3例における主たる病巣は右半球を中心とする後頭葉の楔部(cuneus)から上頭頂小葉の後部であった。

【考察】本3例の結果は今までの動物実験での知見を補強するものであり、後頭葉から頭頂葉を経て前頭葉につながる視覚認知の背側経路(物へのリーチングや把握、特定の道具に対する手の形などと関連)が、その経路の初期段階で奥行知覚や立体視に深く関係することを示すものである。

(船山道隆、2024.5.8.)

ドーパミン関連タンパク分布とmRNA分布との関連

山本保天 (慶應義塾大学医学部 精神・神経科 特任助教)Yamamoto Y, Takahata K, Kubota M, Takeuchi H, Moriguchi S, Sasaki T, Seki C, Endo H, Matsuoka K, Tagai K, Kimura Y, Kurose S, Mimura M, Kawamura K, Zhang MR, Higuchi M.: Association of protein distribution and gene expression revealed by positron emission tomography and postmortem gene expression in the dopaminergic system of the human brain. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2023 Nov;50(13):3928-3936. doi: 10.1007/s00259-023-06390-2.

ドーパミン受容体、ドーパミントランスポーター、catechol-O-methyl transferase (COMT)などのドーパミン関連タンパクのトポロジカルな脳内局在は、ドーパミン神経伝達の恒常性だけでなく、ドーパミンに関連した認知過程においても重要である。一般に、脳内タンパク分布は、遺伝子の転写とその後のRNAプロセシング、タンパクの翻訳後修飾、タンパク輸送、タンパク分解など様々な段階で制御されている。生体脳PETと死後脳mRNAアトラス(Allen human brain atlas)を組み合わせることで、転写後の制御過程がタンパク分布に及ぼす影響が明らかになりつつある。これまでにドーパミン関連タンパクについての研究は乏しく、セロトニン関連タンパクについての研究が複数報告されている。それらによると、mRNAの発現レベルはセロトニン受容体密度と空間的に相関するが、セロトニントランスポーター密度とは相関しないことが報告された。このセロトニン受容体とトランスポーターとの差異は、シナプス前タンパクとシナプス後タンパクの転写後の制御過程が異なる可能性を示唆した。そこで、本研究では、ドーパミンD1、D2/D3受容体とドーパミントランスポーターに焦点を当て、mRNA発現とタンパク分布の関係を探索した。

本研究では、60名の若年健常者のPETデータを収集した。60人の被験者のうち、29人(女性4人、年齢32.3 ± 7.6歳)が11C- SCH-23390 PET、23人(女性4人、年齢29.7 ± 8.9歳)が11C-FLB457 PET、健常男性14人(年齢27.2 ± 6.1歳)が18F-FE-PE2I PETを撮像された。ドーパミンD1、D2、D3受容体、およびドーパミントランスポーターのmRNA発現マップは、www.meduniwien.ac.at/neuroimaging/mRNA. htmlから入手した。11C-SCH-23390 PETのBPND値とドーパミンD1受容体mRNA発現量との関心領域ごとの相関; 11C-FLB-457 PETのBPND値とドーパミンD2/D3受容体mRNA発現量との関心領域ごとの相関; 18F-FE-PE2IのVT値とドーパミントランスポーターmRNA発現量との関心領域ごとの相関をスピアマンの順位相関を用いて検討した。

11C-SCH-23390 PETのBPND値とドーパミンD1受容体mRNA発現量との間に有意な正の相関が認められた(r = 0.769, p = 0.0021)。ドーパミンD1受容体と同様に、11C-FLB-457 PETのBPND値はドーパミンD2受容体mRNA発現レベルと正に相関していたが(r = 0.809、p = 0.0151)、ドーパミンD3受容体mRNA発現レベルとは相関していなかった(r = 0.413、p = 0.3095)。ドーパミンD1受容体とD2受容体とは対照的に、18F-FE-PE2I PETのVT値とドーパミントランスポーターmRNA発現レベルとの間には有意な相関は認められなかった(r = -0.5934, p = 0.140)。

以上より、ドーパミンD1受容体およびD2受容体のmRNA発現量と、それぞれのタンパク分布との間には領域ごとの相関があることがわかった。しかし、ドーパミントランスポーターのmRNA発現量とそのタンパク分布の間には領域ごとの相関は見られず、シナプス前とシナプス後タンパクの局在には異なる制御メカニズムがあることが示された。具体的には、シナプス後タンパクは転写場所とタンパク合成(細胞体近傍)、分布部位がほぼ近接しているが、シナプス前タンパクは細胞体近傍で転写ならびにタンパク合成がなされた後に軸索輸送を介して細胞体から離れた軸索末端に分布している可能性が示唆された。これらの結果は、トランスクリプトームアトラスをドーパミン作動性神経系のニューロイメージング研究に応用するための、より広い理解を提供するものである。

(山本保天、2024.4.22.)

経頭蓋磁気刺激法を用いた非アルツハイマー型認知症及び軽度認知障害の神経生理学的バイオマーカー:レビューとメタ解析

三村悠 (慶應義塾大学医学部大学院博士課程)Mimura Y, Tobari Y, Nakahara K, Nakajima S, Yoshida K, Mimura M, Noda Y. Transcranial magnetic stimulation neurophysiology in patients with non-Alzheimer's neurodegenerative diseases: a systematic review and meta-analysis. Neuroscience and biobehavioral reviews. 155; 10545: 2023.

大脳皮質の神経生理機能の評価法として経頭蓋磁気刺激(TMS)と筋電図(EMG)を組み合わせたTMS-EMG法は、運動皮質の神経生理機能評価法として確立している。大まかに言えばTMSの刺激に対する応答をEMGで評価し、脳皮質機能を推定する方法である。特にPaired pulse paradigm(複数回刺激)では二回の刺激の組み合わせで得られる誘発電位を評価することでGABA-Aを反映した皮質の抑制機能 Short interval intracortical inhibition (SICI)、Glutamateを反映した興奮機能 intra cortical facilitation(ICF)、コリンを反映した抑制機能Short latency afferent inhibition(SAI)をそれぞれ計測できる。以前、我々はアルツハイマー型認知症(AD)及び軽度認知障害(MCI)に対して、TMS-EMG神経整理評価が有用であることを報告した。

今回、我々は神経変性疾患全体の30%を占め、単なる記憶障害にとどまらない認知機能低下を特徴とする非ADの神経変性疾患についても同様に調べた。結果として71本の論文がメタ解析に含まれた。TMS神経生理学的検査により、前頭側頭型認知症(FTD)患者ではグルタミン酸作動性機能の低下及びGABA-B作動性神経機能の低下が、FTD、レビー小体型認知症(DLB)、進行性核上性麻痺、ハンチントン病、皮質基底症候群、多系統萎縮症-パーキンソン型患者ではGABA-A作動性機能の低下が明らかになった。さらに、DLBや血管性認知症ではコリン作動性機能の低下が認められた。これらの結果は、NADを鑑別する新たな診断手段としてのTMSの可能性を示唆している。

(三村悠、2024.3.1.)

電気けいれん療法 (ECT) とケタミンの有効性は同等なのか?

髙宮 彰紘 (FWO special research associate (postdoctoral), KU Leuven, Leuven Brain Institute, Department of Neurosciences, Neuropsychiatry, Leuven, Belgium.)Ketamine or ECT? What have we learned from the KetECT and ELEKT-D trials?

Joakim Ekstrand, Akihiro Takamiya (co-first), Axel Nordenskjold, George Kirov, Pascal Sienaert, Charles Kellner, Pouya Movahed Rad

Int J Neuropsychopharmacol, 2023 doi: 10.1093/ijnp/pyad065.

電気けいれん療法 (electroconvulsive therapy: ECT) は重症うつ病に対して最も有効かつ即効性のある治療である。しかし、頻回な全身麻酔を要し、一過性の認知機能障害のリスクを有する。そのため、ECTと比較して簡便に施行可能で、副作用は少ないが高い有効性と即効性をもつ抗うつ治療が求められている。このような背景から、ケタミンの点滴投与とECTの治療効果を比較した非劣性試験がこれまでに2つ行われている。スウェーデンで行われたKetECT試験は、ケタミンの有効性はECTに劣ると2022年に報告した。一方、米国で行われたELEKT-D試験は、ケタミンの有効性はECTと同等だと報告した。

どちらの結果が正しいのだろうか?ついそう問いたくなってしまうかもしれない。しかしより有意義な問いは「どちらの結果を(自分のいる)臨床現場に適用できるのか?」だと思われる。正しいかどうかという点では、どちらの研究も適切な手続きで行われており、2つの相反する結論はそれぞれの場と条件*1においては正しいのではないかと思う。

この2つの臨床研究で最も注目すべき点は、ECTの有効性の違いである。スウェーデンの臨床研究ではECTの寛解率が63%である一方、米国では22%だった (ケタミンの寛解率はそれぞれ46%、38%だった*2)。そのため、ケタミンとの比較云々の前に、「なぜECTの有効性が2つの臨床研究でここまで違うのか?」という新たな疑問が出てきてしまう。ECTは標準的な治療として2つの非劣性試験において基準とされている。その基準がここまで違うと、その結果の解釈には慎重にならざるを得ない。

この2つの臨床研究の結果から得られる教訓は、「ECTに関して、過去90年近い歴史の中で蓄積されてきた臨床知と研究成果をもとに、適切な症例に適切な方法で施行することがその治療効果を最大限引き出す上で大切だ」ということである。ECTで最も改善が見込まれる患者像としてメタ解析で報告されている特徴は、高齢、精神病症状、エピソードの短さである。臨床的には不安症やPTSDなどの併存がなく、エピソード間に寛解期がしっかりとある、生物学的な要因が強いと考えられる症例の方がより改善しやすいと考えられている。スウェーデンでは入院環境でECTが行われ、米国では9割近くの患者は外来通院で行われたという違いもある。ECTの施行方法に関しては、右片側 (right unilateral: RUL) の電極配置かつ超短パルス波 (ultrabrief pulse: UBP) の刺激を用いたECTは寛解までのセッション数が短パルス波のECTと比較して多く必要であることが指摘されており、米国のELEKT-D試験における6〜9セッションでは十分な治療効果を得るには十分でなかったと考えられる*3。

2024年1月現在、ほぼ全ての症例が入院患者かつ90%以上が両側刺激という日本のECT臨床に、どちらの臨床研究に基づくエビデンスを適用できそうか、という問いに対する答えは自ずと出てくるのではないだろうか。一方、ケタミンの治療効果を最大限引き出す方法論や適切な患者像の探究も今後必要なのではないかと思う。

*1 ECTの対象患者や施行方法は、国や地域により異なることが知られている。筆者が専攻医オプション期間に米国にてECT臨床を学んだ際には、精神科医が適切でないとわかっていても患者の保険の制約によりECTを施行しないといけないという場面を目の当たりにし衝撃を受けた。逆に、外来での施行や片側ECTが普及しておらず、統合失調症患者への施行が多い日本の現状に関しては、「なぜ?」と問われ返答に窮することがしばしばである。

*2 米国の臨床研究 (ELEKT-D試験) の主要アウトカムは寛解率ではないが、比較のためMADRSで評価した寛解率を示している。

*3 本論文の共著者でもあるKellner先生が主導した米国のPRIDE試験においてもUBP RUL ECTが採用されているが、寛解率は62%だった。PRIDE試験は60歳以上の高齢者のみを組み入れているという対象者の大きな違いはあるが、いずれにしてもUBP RUL ECT自体に問題があるわけはない。しかし、UBPは非劣性試験で基準とされる標準的ECTと言えるかは疑問である。

(高宮彰紘、2024.2.1.)

脳画像研究の基盤整備

髙野晴成 (国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター National Center of Neurology and Psychiatry; NCNP 脳病態統合イメージングセンター Integrative Brain Imaging Center; IBIC 臨床脳画像研究部)

はじめに

国立精神・神経医療研究センター・脳病態統合イメージングセンター(IBIC)ではキャンパス内の病院や研究所との橋渡しをしつつ画像研究の推進を図っているが、IBICの重要な使命の一つとして、わが国の多施設共同画像研究の推進および研究環境の基盤整備も掲げられている。

近年の画像診断技術およびコンピューター技術、情報通信技術の発展により、画像研究は長足の進歩を遂げている。MRIでは臨床ではT1強調画像、T2強調画像、拡散強調画像等による構造・形態診断が行われるが、機能的MRI では安静時脳血流や課題負荷時の脳血流変化をみることができ、脳機能研究および精神神経疾患の病態研究に用いられている。PETやSPECCTなどの核医学では脳血流・代謝からアミロイド等の蓄積や神経伝達機能をみることができる。現在の画像はいずれもデジタルデータで保存され、解析はコンピューター上で専用のソフトウェアを用いる。結果として画像研究では大量のデジタルデータを扱うことになる。

多施設共同画像研究

施設の垣根を越えて広く症例を収集する多施設共同研究という手法は精神疾患に限らずいまや国内外でも臨床研究の標準となっている。多施設共同画像研究を推進するためには各施設から画像データを効率よく集積し、管理することが不可欠である。IBICでは2010年代前半より脳病態統合イメージングサポートシステム(Integrative Brain Imaging Support System; IBISS)を管理・運営している。IBISSでは各研究参加施設から国際標準規格であるDICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) 形式の画像データを氏名等の個人情報を取り除いて、インターネットを介してアップロードし、クラウドサーバに保管・管理する。IBISSでは使用者のIDとパスワードの他に、あらかじめ各研究施設のグローバルIPアドレスをアクセス可能な施設として登録しておき、それ以外のIPアドレスからはアクセスできないことで安全性を保っている。IBISSはこれまで10以上の国内の多施設共同画像研究プロジェクトで使用され、MRI、PET、SPECT、CTのデータを収集してきた。

特に最近のAMEDの国際脳プロジェクトは多機種調和MRI撮像プロトコルと呼ぶ高品質・高分解能で標準化されたプロトコルを用いている。その分、データの種類が増えかつデータ量が大量化した。そのためIBISSは2022年にガバメントクラウドの一つである最新のクラウドに移行し、大幅な機能改修も行った。今日のクラウドではデータを保管するのみならず作業・機能する領域を持つことができため、拡張性が高い。そのおかげで利用者の要望に応じてプロジェクトごとに大幅なカスタマイズも可能になった。

画像データの品質管理

一つのプロジェクトではNCNP内の研究部と共同で大規模MRIデータの品質チェックを行っている。まずはDICOMタグ(ヘッダー)の自動チェックシステムを開発し、フォーマットや枚数、撮像シークエンスの不備を検出する。その過程でT1, T2強調画像などを自動抽出し、遠隔読影のサーバに転送、放射線科専門医に研究用の標準化された基準・手順に則って読影してもらう。たとえば、通常の放射線科読影では正常変異とみなされるものであっても、大脳皮質の容積測定に影響すると考えると除外すべきである。さらにわれわれがアーチファクトの確認を行い、研究利用の観点から解析に使用できるかの統合的な判断を複数人で行う。その質の担保として毎週ミーティングを行い、評価の共通化のトレーニングも行っている。この方法で現在、数千の画像の品質チェックを行っている。品質管理をシステム化することにより効率的になったが、人の目・判断も必要である。特に精神疾患の研究では微妙な差を検出する必要があるため、研究用画像の厳密な品質管理を行うことが不可欠であると考えている。

持続可能なデータ管理

今日では個人の日常生活でもクラウドを使用し、意識せずともクラウドとローカルのパソコンをシームレスに使用していることが多いと思われる。また、ほとんどの研究で何らかの形でクラウドにもデータを置いている。国内外でもクラウドに大量のデータを保持し、さらにそこにOSやアプリケーションを立ち上げ、クラウド内で解析を行う研究も散見される。とくに機械学習や人工知能を利用した解析に持ち込むためには大量のデータが欠かせない。また、近年はデータシェアリングが重要視され、クラウド上でデータが公開されている。しかしながら、研究用クラウドを維持していくことは簡単ではない。外部公的研究費は通常有期のものであり、それだけでクラウドを維持していくのは難しい。オンプレミス(ローカル)のサーバも併用しつつ、IBICの使命として継続的な運用と基盤整備をしていきたいと考えている。

(高野晴成、2024.1.5.)

統合失調症における自己主体感の変調は、予測シグナルの遅延から生じる:計算論的モデルによるシミュレーション研究

沖村宰 (昭和大学発達障害医療研究所 講師)Aberrant sense of agency induced by delayed prediction signals in schizophrenia: a computational modeling study

NPJ Schizophrenia 2023. DOI: 10.1038/s41537-023-00403-7.

Tsukasa Okimura, Takaki Maeda, Masaru Mimura, Yuichi Yamashita

【概要】

統合失調症の病態は未だ明らかにされていないが、自我障害が中核症状であると考えられている。近年、自我障害は自己主体感(sense of agency;SoA)の観点から実証的研究で調査されてもいる。SoAとは、自分自身が自分の行動やその世界への影響を引き起こしているという感覚である。統合失調症でのSoAの変調は、いくつかの行動実験研究で示されていて、その中の1つに、前田らによって開発されたKeio methodによる研究(Maeda et al., 2012, 2013)がある。前田らは、陽性症状優位の統合失調症ではSoA過剰(すなわち、物事の結果を自分の意図に結び付けやすいこと)、陰性症状優位の統合失調症ではSoA過小あることを示した。つまり、統合失調症でのSoAの変調とSoAの変調の2つのタイプを陽性症状と陰性症状に対応する形で示したことになる。統合失調症でのSoAの変調の機序は未解明であるが、「脳を情報処理システムとしたときに、統合失調症では予測機能の異常がある」という仮説が先行研究でなされている。そこで本研究では、「統合失調症では予測機能間での伝達遅延がある」と焦点を絞った仮説を立てた。その理由は、統合失調症におけるSoAの変調の脳基盤も未解明であるが、Whitfordらの研究(2011, 2012, 2015, 2018)をはじめとしてfrontoparietal networkの白質異常の知見がいわれているからである。

上記仮説を統合失調症患者を対象として実証するのは困難であるために、我々は、計算論的アプローチの1つである再帰ニューラルネットワークモデル(RNNモデル)でのシミュレーションで仮説検証をした。本研究のRNNモデルは、現時点での視覚・聴覚・固有受容感覚をうける入力層、次の時点でのこれらの感覚やSoAの判断を出力する出力層、現時点の入力とこれまでの入力の履歴から次の時点の予測の中心を担う文脈層からなる。

このRNNモデルを使って、まず、Keio methodの健常者の結果を学習させた。すなわち、Keio methodのタスクに限っては健常者と同じようなSoAの判断ができるようになったモデルを作成した。その後、「予測機能間での伝達遅延」の仮説検証をするために、文脈層内の伝達遅延をしたところ、前田らの行動実験(2013)のように、統合失調症パターンである2つのタイプのSoAの変調が再現された。本研究の仮説検証はシミュレーションできたが、他のRNNモデル障害実験でも統合失調症パターンが再現される可能性もあるので、比較実験として、文脈層内へのランダムノイズの追加、文脈層から出力層への伝達遅延、入力層から文脈層への伝達遅延のRNNモデル障害実験をしたところ、統合失調症パターンのSoAは観察されなかった。これらの結果は、「予測信号の伝達遅延」仮説を理論的に支持し、統合失調症におけるSoAの変調の病態を理解する手掛かりとなると考えられよう。

(沖村宰、2023.12.10.)

Steroid therapy and rehabilitation in the treatment in a patient with delayed

neurological sequelae due to carbon monoxide poisoning:A case report.

一酸化炭素中毒による遅発性脳症に対してステロイドパルスおよび後療法とリハビリテーションを行った1例

三村 悠1)2),大井 博貴1)2),高田 武人1)2),三村 將2),船山 道隆1)2)

1)足利赤十字病院神経精神科

2)慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室

中毒研究 36:32-37,2023

【概要】

一酸化炭素(CO)中毒による遅発性脳症(DNS)は、CO曝露による急性期症状が改善し、4-6週間の無症候期間を経て意識障害、失見当識、記銘力障害、失禁、失行、人格変化などの多彩な症状を呈する脳症である。その予後は決して良好なものではなく、治療法も確立されたものはない。今回我々はCO中毒によるDNSを発症したが3 回のステロイドパルスおよびステロイド後療法とリハビリテーションに反応し退院へつなげることができた症例を経験したので報告した。

【症例】

患者は30 代男性。CO曝露後第29 病日の朝に意識障害が悪化し,MRI所見もあわせてCO中毒によるDNSと診断した。同日より髄液中のミエリン塩基性蛋白(MBP)の推移をみながらステロイドパルス療法を行なった。反応は部分的で、第47病日から無動状態となり筋強剛も増悪した。ADLの自立度の指標であるFunctional independence measure (FIM、運動機能91点満点)は第53病日にかけて最低点である13点まで下がった。しかし髄液MBPは加療により減少しており、ステロイド後療法に切り替え継続的に介入したところ第75病日頃より徐々に意識レベル、ADL、認知機能が改善した。第108 病日にはMBP は検出感度以下となり,緩徐ではあったが意識レベルとADL は改善した。その後も積極的にリハビリテーションを行い第154 病日には自発語も認め,第190 病日にはADL は自立レベルへ改善した。認知機能はDNS発症前のWAIS-III: VIQ53 PIQ52 FIQ48 VC56 PO55 WM50未満 PS52→DNS発症直後:評価困難→DNS発症後半年のWAIS-III:VIQ 65 PIQ 69 FIQ 64 VC 73 PO 68 WM 58 PS 72と改善し退院となった。しかしながら、退院時まで「食事の際に醤油の袋がうまく開けられず何分も開けようとし続ける」、「部屋に閉じこもりタオルの糸屑を集め続ける」などアパシーや常同性は残存した。

【考察】

典型的な遅発性脳症の長期経過を追うことができた。継続的なステロイド加療およびリハビリテーションは脱髄の抑制に寄与し,髄液中のMBP に反映され,意識レベルの改善につながったと考えられた。本症例でみられたようにアパシーは重度でかつ遷延する可能性が高く、社会復帰の大きな障壁となる。薬物療法に加え、長期的にリハビリテーションにあたることが重要である。

(三村悠、2023.11.1.)

初期に行動異常型前頭側頭型認知症と誤診された神経梅毒:人生を大きく変える鑑別診断

船山道隆(足利赤十字病院神経精神科部長)Neurosyphilis Initially Misdiagnosed as Behavioral Variant Frontotemporal Dementia: Life-Changing Differential Diagnosis.

Funayama M, Kuramochi S, Kudo S.

J Alzheimers Dis Rep. 2023 Sep 26;7(1):1077-1083. doi: 10.3233/ADR-230107. eCollection 2023.

【はじめに】

行動異常型前頭側頭型認知症(bvFTD)は変性疾患の中でも誤診されやすい疾患である。初期に他の精神疾患や神経疾患と誤診されているパターンはbvFTDと最終診断となった例の約50%に至る。逆に初期にbvFTDと診断された約50%は最終的に他の精神疾患や神経疾患の診断に至る。とりわけ、後者の中で、治療で改善が見込まれる治療可能な認知症(treatable dementia)との鑑別を誤らないことは極めて重要である。今回われわれは、初期にbvFTDと診断されていたが、後に神経梅毒であることが判明し、治療でほぼ完全に改善した例を報告する。

【症例】

症例は47歳の一人暮らしの男性である。仕事で大事な荷物を落とすなどの失敗から始まり、徐々に多幸的となるものの気に食わないことに対しては易怒的になるなど性格変化を認めた。意欲も低下し、自宅で尿や便にまみれるなどの衛生観念の低下を認めた。発症から6カ月後に精査のためにA 病院に入院したが、医師にかみつこうとしたり、他患の食事を盗み食いしたりするなどの脱抑制が目立った。また、常に周囲の患者の行動に気を取られるなど環境依存的な行動も目立った。MRIでは両側前頭葉に萎縮を認め、99mTc-ECT SPECTにおいても両側前頭葉と側頭葉の前方部に相対的血流量の低下を認めた。神経心理所見においてもWAISで測定する知能は正常範囲内であったが、Wisconsin Card Sorting Testの成績の低下を認めた。Clinical Dementia Ratingは2であった。bvFTDとして発症から7カ月後に当院に転院となったが、血清と髄液において梅毒に関するSTS、 TPHA、FTA-Absの全てが高値であり、 髄液の細胞数も3.3/mm3, タンパク47mg/dl, IgG 164mg/Lと正常上限から高値を示した。明らかな皮膚症状や神経所見は認めず、HIVも陰性であった。2400万単位のペニシリンを10日間、その後アモキシシリン1000mgを6カ月間投与した。治療開始から1カ月後には自宅での自立した生活が可能となり、治療開始から6カ月後には元の就労に戻った。その後10年間、再発は認めなかった。

【考察】

神経梅毒をbvFTDと誤診するという臨床では当り前のような症例であるが、画像所見、検査、症候をすべて丁寧に記述した報告例は、意外なことに今までに存在しなかった。類似症例は2例ほど存在したが、いずれも血液では梅毒検査が陽性であったが、髄液では梅毒検査は陰性であった症例である。本症例は横断的な症状と画像所見からはbvFTDが疑われたが、縦断的にみると変性疾患としては早すぎる進行であり、40代という若すぎる年齢とともに、典型的な経過とは異なった。神経梅毒をはじめとしたtreatable dementiaは、患者の後の人生を決定的に変えてしまうため、決して見逃してはならない疾患である。典型的な変性疾患との症候の違いが認められた場合は、適切に鑑別することが必要である。

(船山道隆、2023.10.23)

急速進行性認知症をきたした癌性髄膜炎の一例

三村悠 (慶應義塾大学医学部大学院博士課程)Crucial differential diagnosis of rapidly progressive dementia: A case of leptomeningeal metastasis.

Mimura Y, Oi H, Takata T, Mimura M, Funayama M.

Psychiatry Clin Neurosci Rep. 2023;2:e137. https://doi.org/10.1002/pcn5.137

【背景】

神経症状を伴わない急速進行性認知症(Rapidly progressive dementia: RPD)はしばしば精神疾患と誤診されることがある。癌性髄膜炎(Leptomeningeal metastasis: LM)は高い感度と特異度を有する検査に乏しく、診断そのものが困難なことで知られている。今回我々は精神症状を主体としたRPDを呈し、LMの診断に至った一例を経験したので報告した。

【症例】

症例は70代の男性。X-1年、胃癌と診断され化学療法中であった。X年、2週間の経過で易怒性、失見当、脱衣などの逸脱行為を認めた。症状は悪化し、名前も言えず、混乱し、空中に何かあるような仕草を繰り返す為心配した家族に連れられ当院外科を受診された。同日の頭部MRIでは特記すべき異常所見認めず、精神面の関与について当科へ紹介となり、精査目的に医療保護入院とした。

【入院後経過】

入院時、JCSI-3と意識障害を認め、何かをつかもうと手を伸ばす様子が目立った。それ以外に、明らかな神経学的巣症状を認めなかった。同日腰椎穿刺施行したところ、細胞数/蛋白の上昇を認めたためステロイド、アシクロビル、抗生剤にて加療開始した。第4病日には著明な改善をみせ、発語が見られるようになり歩行、摂食も自力で可能であった。HDS-R/MMSEは入院時評価不能であったがそれぞれ4点/9点と軽度改善した。同日、髄液細胞診からClass Vの報告を受け、癌性髄膜炎の診断とした。家族と相談の上、抗がん剤髄注療法は見送ることとした。第5病日から効果を認めたステロイドをハーフパルスで継続とした。第12病日に頭部MRIを再検したところ髄膜肥厚を認め癌性髄膜炎として矛盾しない所見であった。その後徐々に全身状態悪化し、経口摂食は困難となった。Best supportive careにあたったが、第73病日に永眠された。

【考察】

精神症状が目立ったLMの一例を報告した。これまでも精神症状をきたしたLMの報告は散見されるが、脳神経所見の異常や麻痺も同時に認めており、本症例は精神症状を主体としていた点で異なっていた。

LMの診断ゴールデンスタンダードは造影MRIだが、本症例は1回目のMRI検査で陰性であり、幻視が目立ったため精神疾患を疑われた。特にアルコール離脱、老年期精神病、せん妄が鑑別疾患としてあがっていた。MRI検査は感度が低いという問題があり、LMを疑った場合は積極的に髄液検査を行う必要がある。またMRI検査も髄液検査も単回の検査では見落とす可能性が指摘されており、どちらの検査も組み合わせて、疑わしい場合は複数回の施行を検討するべきである。

本症例はRPDを呈しており、幻視の性質について本人の訴えは聴取できなかったが、精神疾患に伴う幻視は複雑幻視でかつ本人にとってネガティブなものが多く、そういった性質を確認できない限り幻視を精神疾患由来と判断することには危険性を伴う。

LMはいまだに治療法が確立していないが、その予後を推定することは家族や本人にとって意義深い。癌を背景とした患者がRPDを呈したときに安易にせん妄と判断せず、正確な診断をすることは極めて重要である。

(三村悠、2023.10.1.)

シャドーイング行動は外界を認識できないことと関連しているかもしれない: posterior cortical atrophy (PCA)患者におけるシャドーイングの症例報告

工藤 駿(慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 大学院博士課程)Shadowing Behavior may be Associated with an Inability to Recognize the External World: A Case Report of Shadowing in a Patient with Posterior Cortical Atrophy

Shun Kudo, Michitaka Funayama, Shin Kurose, Yusuke Shimizu, Taketo Takata, Masaru Mimura

J Alzheimers Dis. 2023. doi: 10.3233/JAD-230257.

【背景】

認知症などの変性疾患において、介護者や医師などを後追いする例は稀に経験されるが、その背景や機序は今までのところ明らかではない。今回われわれは、誰かの後ろをひたすらについて歩く「シャドーイング」が顕著であったposterior cortical atrophyの1例を報告し、その背景や機序を検討する。

【症例】

発症時年齢59歳。

59歳の夏頃から頻繁に道に迷い、自動車事故も起こすようになったが、エピソード記憶障害は明らかではなかった。61歳時には40年勤めていた会社のプレス機を上手く扱えなくなり近医を受診した。頭部MRI・SPECTでは右頭頂-後頭葉を中心とする萎縮/相対的血流量低下が認められた。63歳時には電化製品が使えなくなり、64歳時には自分の名前を書いても文字が抜け落ちる、途中で切れることがあった。不安が強く介護者である妻の後から離れようとしないこともあった。66歳時には、家族の顔を見ても誰だか判別することができなくなった。また、進行性の流暢性失語も目立ち、日常物品も使えなくなっていった。妻が体調を崩し自宅での生活が困難となり住宅型老人ホームに入所したが、特定の職員や入所者の後ろを常に付いて歩く「シャドーイング」が目立ち、入所者間で揉めることが多々生じた。施設側が対応に難渋し67歳時に精神科病院へ入院となった。

入院後の診察では、パーキンソン症状を含め神経学的には明らかな異常を認めなかったが、椅子には自分の体を合わせて座れず、物品を掴むのに時間がかかり、病棟内で見渡せる狭い範囲でも自室の位置を把握できないなど顕著な視空間障害が認められた。病棟内でも回診に無言で付いてくることが頻繁に見られた一方、原始反射や環境依存的な行動は見られなかった。MMSEは3/30(即時想起のみ可)であった。

【考察】本症例における「後追い」については、顕著な視空間障害、失行、失語のため外界の状況理解が困難であることが背景にあり、誰かの後ろを歩くことで自身を守ろうとする代償的な機序が考えられた。この患者の障害の重症度(MMSE 3/30)を考えると、この1症例から決定的な結論を導き出すことは困難であるが、周囲の環境を認識することの深刻な困難は、シャドーイング行動の発現に寄与している可能性がある。

(工藤駿、2023.9.18.)

症例! 失語症のリハビリテーション

中川良尚、佐野洋子、船山道隆著 新興医学出版社 2023

船山道隆 (足利赤十字病院神経精神科部長)

本書の特徴は、臨床現場で失語症者のリハビリテーションを行う言語聴覚士のみならず、失語にかかわる医師にとっても、失語症とそのリハビリテーションを理解する上で極めて優れた内容が記載されていることである。江戸川病院リハビリテーション科の言語室は、わが国における失語症のリハビリテーションにおいて最も正統な流れを持ち、また、リハビリテーションの質の高さのみならずリハビリテーションを施してきた失語症者の数においても、わが国では最高水準である。その江戸川病院で長年培われてきた貴重な知見をもとに、失語症のリハビリテーションの現場でそのまま役立つ実践的な内容が記載されている。さらに見逃してならないことは、失語症者とその家族を心理的に、さらには社会的に支える姿勢が本書に組み込まれていることである。わが国で失語症にかかわる医療従事者には、ぜひ本書から失語症とそのリハビリテーションを学んでいただきたい。

(船山道隆、2023.8.1.)

解説 「実践!」そして「症例!」

本書の「序文に代えて」の冒頭には次のように記されている:

筆者らが2022年3月に刊行した、姉妹書「実践! 失語症のリハビリテーション」と本書は、過去約40年にわたり江戸川病院で行ってきた失語症言語訓練の臨床で学んだ知見を書きとめたものであり、次世代の失語症の言語訓練発展に、何かしらお役に立つことを願ったものです。

この一文と上記船山道隆部長の紹介文をあわせれば、本書の解説としては完璧であるが、一つだけどうしても追記しなければならないのは、「症例!」というタイトルの通り、本書には実際の豊富な訓練映像のDVDが付けられているという大きな特長である。失語症という性質上、その症状も訓練も、文字情報だけから得られるものには相当な限界があるが、DVDを視聴することで格段に理解が深まることは言うまでもない。したがってこのような視聴覚資料が付されていることは失語症の書籍においては必須条件とも言えるが、現実には個人情報等のハードルがあり、「必須条件だが、達成困難な理想」であったところ、本書においては「本書に各症例の詳細な個人情報、そして言語訓練の詳細な経過を書くことやDVDによる訓練映像の提供にあたり、対象となる失語症者とご家族のすべての方から喜んで受諾していただくことができました」ということが「序文にかえて」に記されている。失語症者のための、著者らの40年にわたる並々ならぬ努力が、当事者の方々からの深い信頼を得ることで、本書の発刊が実現したことを、ここからも読み取ることができる。

1968年、失語症を中心とする高次脳機能をテーマに伊豆韮山温泉病院で開催された研究会「韮山カンファレンス」を母体として発足した「日本失語症研究会」は、1983年に「日本失語症学会」と名称を変更し、活発な活動が続けられ、2003年にはその名称が「日本高次脳機能障害学会 (旧 失語症学会)」に変更され、さらに2013年には「日本高次脳機能障害学会」となって「失語症」が学会名から消失した。(近い将来には「障害」が削除され「高次脳機能学会」への変更が予定されている)。高次脳機能に関する臨床・研究の範囲の発展は大変喜ばしいことで、社会に対する貢献も大きく拡大しているが、失語症の専門家の相対的な減少も憂えられているという現実がある。失語症は、臨床においては対象者が膨大に存在し、研究においては、人間の思考が言語を離れて論ずることが不可能である以上、脳機能のみならず人間そのものの理解に向かう深く広いテーマを内在している。「私たちも生涯をかけて、失語症の方のために頑張ってまいりたいと思います」(本書「序文にかえて」の結び)という決意から生まれた本書が、失語症の臨床にも研究にも、大きく貢献することは疑いない。

(村松太郎、2023.8.29.)

認知症に伴う日常生活上の困難さが肺炎の危険性を増加させる:口腔内不衛生と嚥下障害がその要因

船山道隆(足利赤十字病院神経精神科部長)Pneumonia Risk Increased by Dementia-Related Daily Living Difficulties: Poor Oral Hygiene and Dysphagia as Contributing Factors.

Am J Geriatric Psychiatry 2023. doi: 10.1016/j.jagp.2023.05.007.

Michitaka Funayama, Akihiro Koreki, Taketo Takata, Tetsuya Hisamatsu, Jin Mizushima, Satoyuki Ogino, Shin Kurose, Hiroki Oi, Yu Mimura, Yusuke Shimizu, Shun Kudo, Akira Nishi, Hiroo Mukai, Riko Wakisaka, Masaaki Nakano

【背景】 肺炎は認知症患者の主要な死因であるが、その具体的な背景は十分には明らかになっていない。意外にも、今までに認知症に生じる肺炎の危険因子についての総括的な研究は行われておらず、高齢者に生じる肺炎からの知見を認知症の臨床で応用していただけであった。したがって、認知症に関連する要因がどのように肺炎に影響するかについては明らかになっていなかった。特に、口腔内衛生や移動能力の低下などの認知症に関連した日常生活上の困難さ、さらには認知症の治療の際に用いる身体拘束と肺炎の関連性については、ほとんどに研究されていない。

【方法】2011年から2022年の12年間に認知症の行動・心理症状により足利赤十字病院神経精神科病棟に入院した454例の認知症の入院例(複数回入院も含むため、336人の認知症を持つ患者)を対象とした。入院患者を、入院中に肺炎を発症した群(n=62)と発症しなかった群(n=392)の2群に分けた。最初に、肺炎の発症と関連する可能性のある合計24項目、すなわち、認知症の病因(アルツハイマー病など)、認知症の重症度(Clinical Dementia Rating)、身体状況(嚥下障害、意識障害、低栄養、脱水など)、身体合併症(糖尿病、COPDなど)、薬物療法(抗精神病薬など)、認知症に関連した日常生活上の困難(口腔内不衛生と移動能力の低下)、身体拘束の施行について、2群間の違いを調べた。次に、潜在的な交絡因子と繰り返しの入院をコントロールするため、mixed effects logistic regression analysisを用いて、肺炎の危険因子を明らかにした。

【結果】認知症患者における肺炎の発症は、口腔内不衛生を筆頭として、嚥下障害、意識障害と関連していることが明らかとなった(p<0.01)。身体拘束と移動能力の低下は、肺炎の発症と関連する傾向を示した(p<0.10)。

【考察】 認知症の肺炎の発症に影響する因子として、口腔内の不衛生による口腔内の病原性微生物の増加と、嚥下障害や意識障害による気道への嚥下物の除去の困難さの2つの要因が考えられた。身体拘束および移動能力の低下と肺炎との関係を明らかにするためには、さらなる研究が必要である。これら認知症と関連する要因が、一般的に多く報告されている身体合併症や認知症の重症度と肺炎の発症の関連よりも密接な関連があることは、注目に値すると思われる。すなわち、われわれの結果は、介入によって認知症に伴う肺炎の発生をある程度抑制できる可能性を示唆する。

口腔内の不衛生に対しては、口腔ケアの指導や援助が認知症に伴う肺炎に対する予防において有効である可能性がある。さらには、嚥下や歩行に関するリハビリテーションや身体拘束を減少させることが認知症の肺炎を予防する可能性もある。

(船山道隆、2023.7.1.)

うつ病の未来性思考に対する認知行動療法の脳機能アプローチによる治療機序の解明:ランダム化比較試験 (IMAGING study)

片山奈理子 (慶應義塾大学医学部精神神経科 助教)1) Katayama N, Nakagawa A, Umeda S, Terasawa Y, Kurata C, Tabuchi H, Kikuchi T, Mimura M. Frontopolar cortex activation associated with pessimistic future-thinking in adults with major depressive disorder. Neuroimage Clin. 23: 101877. 2019.

2) Katayama N, Nakagawa A, Abe T, Kurata C, Sasaki Y, Mitsuda D, Nakao S, Mizuno S, Ozawa M, Nakagawa Y, Ishikawa N, Umeda S, Terasawa Y, Tabuchi H, Kikuchi T, Mimura M. Neural and clinical changes of cognitive behavioural therapy versus talking control in patients with major depression: a study protocol for a randomised clinical trial. BMJ Open. 10(2): e029735. 2020.

3) Katayama N, Nakagawa A, Umeda S, Terasawa Y, Abe T, Kurata C, Sasaki Y, Mitsuda D, Kikuchi T, Tabuchi H, Mimura M. Cognitive behavioral therapy effects on frontopolar cortex function during future thinking in major depressive disorder: A randomized clinical trial. J Affect Disord. 1;298(Pt A):644-655. 2022.

4) Amano M, Katayama N, Umeda S, Terasawa Y, Kikuchi T, Tabuchi H, Abe T, Mimura M, Nakagawa A. The Effect of Cognitive Behavioral Therapy on Future Thinking in Patients with Major Depressive Disorder: A Randomized Controlled Trial. Front. Psychiatry. doi: 10.3389/fpsyt.2023.997154.

5) Katayama N, Nakagawa A, Umeda S, Terasawa Y, Shinagawa K, Kikuchi T, Tabuchi H, Abe T, Mimura M. Functional connectivity changes between frontopolar cortex and nucleus accumbens following cognitive behavioral therapy in major depression: A randomized clinical trial. Psychiatry Res Neuroimaging. 2023 Apr 11;332:111643. doi: 10.1016/j.pscychresns.2023.111643.

うつ病は未来に対する認知が否定的となることはAron T. Beckのうつ病における否定的な認知の3徴としても知られている。その未来性思考に関連するBA10の活動が健常者よりもうつ病では過活動になっていることを2019年に報告し本神経心理学研究のHPにも掲載していただいた(1)。

その後、うつ病群は週1回約45分間の認知行動療法を16回行う認知行動療法群(CBT群)と認知の変容を促さないいわゆるカウンセリングを行うtalking control群(TC群)にランダム化し、比較試験を行った(プロトコル論文:(2))。その結果、未来を想像している時のBA10の活動がCBT群では低下(正常化)し、TC群では変化がなかった(3)。将来について想像して回答するまでの時間を測った反応時間もCBT群では短縮したが、TC群では変化がなかった(4)。安静時の脳機能結合はBA10と側坐核と結合性の変化が両群で差を認め、その変化は治療終結1年後の臨床症状と相関があった(5)。

2019年に横断研究を発表した時はうつ病は将来を想像するときに努力が必要なのだなというくらいにしか考えていなかった。未来に対する認知の変容を促すCBTと認知の変容を促さないTCでは、未来性思考中の脳活動変化に差はあるのかに興味を持ちRCTを行った。その結果、CBT群では未来性思考を行うことに困難さが減ることが脳機能画像からも行動指標からも明らかになり、その変化は治療終結後の臨床症状とも相関していたことから、CBTの持つ長期的な効果にも関連性があるのではないかと考えている。認知行動療法では、うつ病の患者さんが抱えている現実的な問題を整理し、短期的及び長期的な目標をたて、それを実現するために必要なことをスモールステップで考えていく治療法である。私たちも2020年4月のコロナ禍初期は1ヶ月後、半年後、1年後の未来性思考が全くできなくなった。しかし、コロナウイルスの感染経路や症状、予防策や治療方法など現実の問題が整理されることにより、徐々に自分達のポジティブな未来を想像することが可能となった。私はCBTセラピーを受けているうつ病患者さんにはまさに同じようなことが起きているのではないかと考えている。自分のポジティブな未来を想像する能力は人間にとって非常に重要な認知であり、それが非機能的であるうつ病に効果がある認知行動療法の一つの治療機序の解明になったのであれば幸いである。参加してくださった被験者の方々、そして長きに渡りご指導してくださった多くの神経心理学研究室の先生方に心から感謝申し上げます。

(片山奈理子、2023.6.1.)

後部皮質萎縮症および皮質基底核症候群の患者に生じた道具の持ち方に限定した失行

大森智裕、船山道隆、穴水幸子、仁井田りち、田渕肇Omori T, Funayama M, Anamizu S, Niida R, Tabuchi H. A selective hand posture apraxia in an individual with posterior cortical atrophy and probable corticobasal syndrome. Cogn Behav Neurol. 2023 Mar 27. doi: 10.1097/WNN.0000000000000339

背景

近年の失行研究では、道具の操作方法と持ち方を区別して評価することが主流になってきている。しかし、道具の持ち方に限定した報告例は、脳血管障害で2例、低酸素脳症にて1例であり、世界でも極めてまれにしか報告されていない。ところで、変性疾患の中でも後部皮質萎縮症や皮質基底核症候群ではいずれも失行が頻繁に出現する病態である。しかし、変性疾患においては道具の持ち方に限定した失行例の報告例は皆無である。今回われわれは、後部皮質萎縮症および皮質基底核症候群の患者に生じた道具の持ち方に限定した失行症を詳細に検討した。

また、この症状を説明する理論的背景についても考察した。

症例

症例は66歳時に自家用車で駐車をする際の困難さと着衣の障害を呈し、徐々に道具の持ち方が分からなくなった女性である。他院では診断がつかず、68歳に当院に初診となった。その際には電車を乗り継いでひとりで都心へ出かけるなど、着衣と道具使用以外のIADLやADLは保たれていた。神経学的所見では、左上肢に筋強剛、無動、皮質性感覚障害を認めた。神経心理所見としては背側型同時失認が目立っていた。頭部MRIでは右側優位の両側頭頂葉の萎縮を、99mTc-ECD SPECTでも同部位の相対的血流量の低下を認めた。また、道具の持ち方に関連すると報告されている左頭頂間溝の前方部も相対的血流量の低下を認めた。ドパミントランスポーターイメージングにおいても右側優位で線条体での集積低下を認めた。これらの結果から、後部皮質萎縮症および皮質基底核症候群の臨床診断に至った。

道具使用については持ち方に限定した障害が目立った。例えば、自発的にはさみを使うとき柄ではなく刃の方を持ち、試行錯誤しても正しい持ち方には至らなかった。しかし、はさみを正しく持たせた後は、使用方法は正しかった。はさみに限らず、くし、歯ブラシ、スプーンなどの道具も同様に、患者の道具の持ち方は困難である一方で、正しい持ち方をした後の使用方法は常に正確であった。道具の機能に関する知識は保たれていた。患者は道具の機能を正しく口述し、さらにはコップとスプーン、マッチとろうそくなど、10個の道具を2つずつ組み合わせにする課題も全て正答した。さらに、コインや10000円札などの物品をつかむこと自体には問題はなく、それらの物品に対応する親指と人差し指の間の幅も正しかった。すなわち、本症例は、それぞれの道具に特有な持ち方に選択的な障害が存在すると考えられた。

この障害をさらに明らかにするために、本症例に加えて年齢と認知症の重症度をマッチさせた変性疾患6例を対照群とし、われわれは以下の3つの課題を行った。5つの道具に関して持ち方(持つ位置、持ち方)および操作方法(タイミング、上肢の位置、振り幅)を正しく行う課題、箸の柄を被検者の右側および左側に置いて正しい持ち方をみる課題、操作方法の知識を問う課題(のこぎり、アイロン、ジョウロの3つの道具の中から異なる操作方法を選ぶなど)の3課題を行った。本症例は最初の2つの課題の持ち方の課題にて対照群と比較して成績が低下していたが、操作方法と操作方法の知識を問う課題では差を認めなかった。すなわち本症例は、道具に関する操作方法、操作方法の知識、機能の知識のいずれも良好に保たれていた中で、道具の持ち方に関して選択的な障害を認めた。

本症例が示唆すること

本症例は右側優位の頭頂葉の萎縮/機能低下が認められたものの、道具の持ち方に関連すると報告されている左頭頂間溝の前方部も相対的血流量の低下を認めた。この脳画像所見は、本症例に出現した選択的な道具の持ち方の失行の存在を支持する。さらに本症例では、詳細な検査を基にして、道具に関する操作方法、操作方法の知識、機能の知識のいずれも良好に保たれていた中で、道具の持ち方に関して選択的な障害を認めたことを明らかにした。この両方の点をひとつの症例で示した報告は、本症例が世界で初めてである。

本症例に認められた選択的な道具の持ち方の失行は、Osiurakの提唱するreasoning-based hypothesisを支持する。この理論では道具の持ち方、道具の操作、道具の知識といった機能がそれぞれ独立して脳に存在するとされている。したがって、われわれの症例が呈した選択的な道具の持ち方の失行の症状は、この理論と合致する。一方でBuxbaumの提唱するmanipulation-based hypothesisは、操作方法の知識の低下が失行全体の基本であるとされる。本症例では操作方法の知識は保たれている中で、選択的な道具の持ち方の失行が生じたため、この理論とは矛盾する。

リハビリテーションの観点からは、目印などの工夫により、正しい道具の持ち方に至り、道具の使用が正しく行われる可能性が高い。したがって、本症例のように詳細な失行症の把握がリハビリテーションにおいても必要であると考えられる。

(船山道隆、2023.5.1.)

症例報告:ロゴペニック型原発性進行性失語を呈し、アミロイドPETおよびタウ PETを用いて非アルツハイマー病性タウオパシーと考えられた一例

百田友紀 慶應義塾大学大学院医学研究科博士課程(精神・神経科学教室)Momota, Y., Konishi, M., Takahata, K., Kishimoto, T., Tezuka, T., Bun, S., Tabuchi, H., Ito, D., Mimura, M., 2022. Case report: Non-Alzheimer’s disease tauopathy with logopenic variant primary progressive aphasia diagnosed using amyloid and tau PET. Front. Neurol. 13. https://doi.org/10.3389/FNEUR.2022.1049113

【概要】

認知症(認知機能の障害)を呈する疾患群では、症候の類似性や非典型性により臨床診断が困難な場合がある。そのような疾患群の一つに、他の認知機能の障害が目立たず言語症状のみが進行する進行性失語が挙げられ、背景病理に概ね対応した3つの型[非流暢/失文法型、意味型、ロゴペニック(語減少)型]に分類される。近年の認知症診療では、アミロイドやタウなどのバイオマーカーが重視されつつあり、中でも、新たなタウトレーサーを用いた陽電子放出断層撮影 (PET) や血液バイオマーカーが早期診断および病理学的根拠の推定に有用とされる。

Eisai-Keio Innovation Laboratory for Dementia (EKID) の臨床研究「認知症の病態メカニズム解明と創薬標的創出のための臨床研究」でも、従来から行われるアミロイドPETに加え、新たに開発された18F-Florzolotau (18F-PM-PBB3) をトレーサーとしたタウPET、血液検査、ゲノム解析などを実施し、生理学、遺伝学、放射線科、神経内科、精神神経科などの領域横断的な研究が進められている。著者は言語聴覚士として大学院在籍中、本臨床研究のリクルート開始前の準備段階から関わった。本稿で紹介するのは、ロゴペニック型原発性進行性失語 (logopenic variant primary progressive aphasia: lv-PPA) を呈し、当初の臨床所見はアルツハイマー型認知症 (AD) に矛盾しなかったが、EKIDにおける諸検査の結果、ADとは異なるタウオパシー(タウ蛋白の異常蓄積を呈する疾患)が示唆された症例である。

失語症は言語聴覚士が主な専門領域とする症候であるが、変性疾患に伴う進行性失語、ことに本症例が呈した「ロゴペニック型原発性進行性失語」は比較的少なく、通常臨床ではあまり経験しない。本症例報告には、共同著者の各領域における新旧の知見が織り込まれている。患者さんご夫妻および本症例報告に関わった皆様に感謝し、関連疾患の病態解明につながることを期待したい。

【症例】

患者は60代女性で、2年前にアルツハイマー型認知症と診断されたが、明確な自覚症状はなかった。その後、徐々に言葉の出づらさを自覚し、精査のため当院を紹介受診となった。診察では明らかな運動症状、錐体路/錐体外路症状、および失行は認めなかった。日常生活に支障をきたす明らかな記憶障害は認めなかったが、言語性記憶の低下が示唆された。発話は概ね流暢であったが、呼称、語列挙、文の復唱において喚語困難および音韻的誤り[音韻の置換(例:「つめきり」→「きめつり」)、音韻の欠落(例:「おやゆび」→「おゆび」)]が認められた。これらの所見は、一般に背景病理がADであることの多いlv-PPAの特徴に合致した。前医で実施されたPittsburgh Compound-Bをトレーサーとした アミロイドPETの結果は「陽性疑い」であった。磁気共鳴画像法および単一光子放射型コンピューター断層撮影法では、ADを疑う所見が認められた。しかし、18F-FlorbetabenをトレーサーとしたアミロイドPETは陰性、18F-FlorzolotauをトレーサーとしたタウPETは陽性で、ADは否定的と考えられた。タウトレーサーの集積は、主に左半球の上側頭回、中側頭回、縁上回、および前頭葉弁蓋部に認められた。これらの結果から、本症例は前頭側頭葉変性症、中でも病理学的にタウオパシーに分類される前頭側頭葉変性症 [fronto-temporal lobar degeneration (FTLD)]-タウの可能性が高いと考えられた。

本症例では、アミロイドPET、タウPETを含む先端的な検査の結果、当初に想定されたADの臨床診断とは異なる病理背景が推定された。その一方で、すべての検査結果が必ずしも一貫した病理背景を支持しなかった点は、進行性失語を呈する疾患の多様性をあらためて示すものと考えられた。

(百田友紀、2023.4.19.)

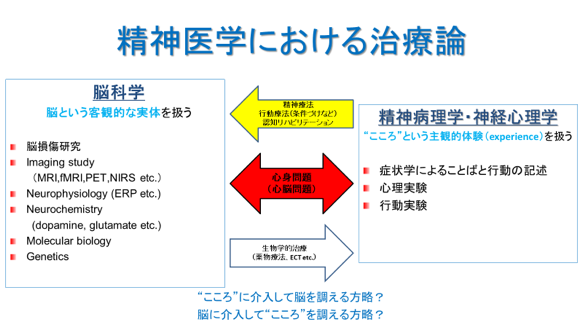

精神医学研究の方法論

前田貴記 (慶應義塾大学医学部精神神経科 専任講師)

“こころ”を扱う難しさ

“こころ”というものは、実体としてとらえることはできない。そのような“こころ”に症状が現れてくる疾患について、いかに研究すればよいのであろうか?身体医学においては、身体という実体を客観的に扱うことができるため、身体の病理性については、自然科学に依拠して、また科学技術を駆使して診断し、研究することが可能である。脳科学は、この方法論で行うことが可能である。一方、精神医学においては、“こころ”の病理性については自然科学では扱うことができないため、固有の方法論が必要であり、その方法論が精神病理学である。神経心理学については、脳との関連で“こころ”について考える精神病理学の中の一領域であるが、“こころ”のしくみを理解するために脳を参照するのであって、脳の研究が目的なのではない。

精神医学に固有の方法論

精神医学も医学の一端を担っている以上、当然ながら、事実に基づいた実証的な方法論でなければならないが、精神病理学が基づく事実とは、患者さんの“こころ”の表現(Ausdruck)としての、語られた「ことば」と「行動」という事実である(1)。患者さんの語る「ことば」を大切に扱う姿勢が大前提であり、語られた「ことば」を漏らさず、逐語で、ありのままに記述すること、そして患者さんの「行動」を、定量的にも定性的にも丁寧に記述することが基本である。その上で、精緻な症状分析を行い、“こころ”のしくみの理解、そして精神疾患の病態仮説について考えるのが精神科医のやるべき仕事である。

“こころ”と脳の関係

精神医学において,精神病理学と脳科学とが連繋して研究を進めることができれば,大きな成果が得られることであろう。連繋のために、“こころ”と脳とを架橋する方法論が求められてきたが、いわゆる心身問題(心脳問題)があり、それは難問である。

慶應の神経心理学研究室を創始した鹿島晴雄先生は、“こころ”と脳の関係について、“こころ”と脳とは重ね描きの関係であるとし、「見方あるいは方法論の違いであって、どちらが正しいということではなく、またどちらか一方に還元しうるものではない。本来、方法論の範疇が異なるのである」、「両者の連繋は治療的である限りにおいて意味があり、しかもそれは重ね描きの関係であり、すり合わせ対応させることであって、両者を統合することではない。またそれは論理的にありえないことである」(2)と述べている。その上で、“こころ”の現象や症状を脳に繋げ得る言葉で,脳の機能障害を“こころ”に繋げ得る言葉で表現することが大切であり、そのような言葉を共有することの重要性を述べている。

しかるに、今日,脳科学の隆盛によって,精神医学において精神病理学と脳科学との断絶が深刻になりつつあり、さらに精神医学が脳一元論的な思想になってきていることが問題となっている。脳科学については、能力のある神経科学者に大いに進めてもらいたく、我々精神科医を鼓舞していただきたい。神経科学者が精神科医との連繋において求めているのは、臨床における精緻な症状分析であって(特に内因性精神病の症状)、脳の研究ではない。精神医学の方から、“こころ”の現象や症状を脳に繋げ得る言葉で適切に表現をして、神経科学者に伝えることが求められているのである。そして、兄弟子の加藤元一郎先生は、神経科学との連繋においては、病名(疾患カテゴリー)ではなく、“symptom oriented”で連繋するようにと常々仰られていたが、箴言である。精神医学における病名は、いまだにカテゴリー診断かディメンジョン診断かと喧々諤々で混迷しており(3)、カテゴリー診断も、あくまでも操作的診断であり、定義や境界の変転が激しいため、病名のみでのインクルージョンでは、とても神経科学の土俵に乗せられる水準にはないことを、その炯眼で見抜いておられた。精緻を極める神経科学の知見に繋げるための、それに見合った精緻な症状分析、つまり精神病理学の実力が必要ということである。事実、加藤元一郎先生による症状の抽出とその分析は鮮やかであった。

精神科医自らが、安直にも脳科学一辺倒になってしまい、精神医学を草木も生えぬ焼け野原,すなわち、“こころを扱わぬ精神医学”としてしまわないようにしなければならない。精神科医が、内因性精神病についてよく分からない、しっかりと診て関わったことがないという、悪い冗談のような事態になることを危惧している。不毛になりつつある森に、若木を植えては、水遣りを続けているような心境であるが、再び巨樹の聳え立つ森へと再生させるには、長い時間を要するのである。

ありうべき治療論

精神医学には、大きく分けて二つの治療方略がある。一つは、“こころ” (体験)に介入して脳を調えるというアプローチであり(神経系の“再編成”)、もう一つは、脳に介入して“こころ”を調えるというアプローチ(いわゆる生物学的治療)である。内因性精神病においては、主として後者の治療方略がとられてきたが、内因性精神病においても、“こころ”に介入をして脳を調えるという治療方略があって然るべきであり、生物学的治療(薬物療法など)と相補的に進めることで、治療がより高い水準で実現できるものと考えられる。精神疾患は、薬物療法などの生物学的治療だけでは限界があるという臨床的事実もあり、今後、ますます、“こころ”に介入する治療の工夫が必要になってくるものと予測する。というよりも、精神医学はそうあるべきであり、それこそ精神医学にしかできないことであることを、肝に銘じて研究に臨むべきである。

<文献>

1. 前田貴記:“自我”体験の異常のとらえ方. 精神科治療学(in press)

2. 鹿島晴雄:“こころ”と“脳”-重ね描き-. 精神神経学雑誌 116 ; 316-322, 2014.

3. 前田貴記, 沖村宰, 野原博:統合失調症におけるスペクトラムというメタファーの導入の意義と問題点.「精神医学の基盤3:精神医学におけるスペクトラムの思想」, 学樹書院, 104-112, 2016.

(前田貴記、2023.3.21.)

高次脳機能障害の世界をかいまみる

先崎章 (東京福祉大学社会福祉学部教授 / 埼玉県総合リハビリテーションセンター神経科)高次脳機能障害の世界をかいまみる 四半世紀診ている外傷性脳損傷者4名から学んだこと、10年前とこの10年. 高次脳機能研究42: 251-257, 2022

https://www.jstage.jst.go.jp/article/hbfr/42/3/42_251/_article/-char/ja/

本稿は、両親の故郷である福島県郡山市にて開催された、高次脳機能障害学会での教育講演の内容をまとめたものである。さらに1例、とりわけ思い出深い症例も提示したが、本人より印刷物としては掲載の同意が得られず、4例での構成となっている。本文に記したように、診ている患者さんから新たに教えられることばかりである。長くからの患者さんと話すと、いろいろな感情がわいてくる。初めて対面した時からの自分の歩みをふりかえる。還暦をすぎ、過去のすべてのことが懐かしく、愛おしく思い出される。

小生は20代半ばのかけ出しのころ、東京都下のある病院に外勤で出ていた。そこには東大デイホスピタルを創られた宮内勝先生や、2週に一日だが小木貞孝先生がいらして、若い時からずっと担当している患者さんを入院や外来で診ていた。20年前、いやもっと前からの患者さんたちである。当時、わたしはその意味するところがわからなかった。その後、小木先生の自伝本にも登場する村上医院の村上先生(先代)のところで、時々お手伝いをした。メンタルクリニックの黎明期、下町の医院で20年来の患者さんたちを大勢みていた。

その村上先生がある時、診療所の会報に自分の近況を載せた。その短い1頁の文章が今でも忘れられない。それは、自分は若いかけ出しのころは病気しかみえなかったが、だんだん生活もみえてきて、次第に生活だけしかみえない翁になってしまった、といった内容であった(正確には違っているかもしれません、うろ覚えですみません)。今ならわかる。ご家族やご本人の辛い日々、やるせない日々、あるいは希望をもった日々、そして人生そのものに対峙してきた先生の証だったのだ。

小生はその後30年前に、身体リハビリテーション病院に転勤になった。神経心理をやらなくてはならなくなった。今はなき別館一階の片隅での研究会。加藤元一郎先生はじめ諸先生方から脳損傷者の臨床や学問を一から教わった。そして今がある。と、ここまでの文章で登場した人たち。自分と症例の方々以外、みな鬼籍に入られてしまった。研究会の20代の若い大学院生らの発表を聞いては、その明晰さとスマートさに羨望を感じる今日この頃。さらに若い頭脳を取り込み、研究会がますます発展されることを願ってやみません。

(先崎章、2023.2.27.)

内受容感覚と自己主体感の関係性および心拍によるその調整:探索的研究

是木明宏(下総精神医療センター 精神科医長)Koreki A, et al. The relationship between interoception and agency and its modulation by heartbeats: an exploratory study. Sci Rep. 2022 Aug 10;12(1):13624.

【研究概要】

本研究は健常者のみを対象としているが、その研究背景には臨床がある。本研究のテーマの一つである自己主体感(Sense of agency)とは、何か出来事(身体運動も含む)が起きた時にそれを起こしているのは「自分」であるという感覚である。統合失調症ではこの自己主体感の障害が想定されている。また本研究のもう一つのテーマである内受容感覚(Interoception)とは、身体内部の感覚を意味し、そこには呼吸や脈拍などが含まれる。この内受容感覚も精神疾患全般で異常がよく報告されている。これら2つの領域が関連しうることを示したのが本研究の学術的価値である。これは精神疾患における多彩な症状の病態生理をより多角的に説明しうる可能性を生み出す。

具体的な研究方法は以下である。被験者の自己主体感をIntentional binding課題で評価、内受容感覚を心拍区別課題で評価した。いずれも代表的な神経心理学的課題である。結果は、両者は正の相関を示した、つまり内受容感覚が良い被験者は自己主体感も高く、逆に内受容感覚が悪い被験者は自己主体感も低かった。

さらに興味深いのは脈拍との関係である。ここでは心拍という内受容感覚のシグナルが圧受容体を通して脳に信号を送ることで脳機能(本研究では自己主体感)が変化するかという点を評価している。結果は、内受容感覚が良い被験者では収縮期で自己主体感は高く、逆に内受容感覚が悪い被験者では収縮期で自己主体感は低かった。

よって本研究では健常者の範囲ではあるが、悪い内受容感覚は全体的にみても脈拍との関係性で見ても低い自己主体感と関係していることが示された。今後はその因果関係や患者群での臨床的意味を検討していくことで、精神疾患の病態生理への深い理解や新たな治療法の開発につながる可能性が考えられる。

【将来的展望】

本研究のような心脳連関からの研究アプローチは脳のみの研究では未解明だった領域にメスを入れられる可能性がある。近年、脳機能は収縮期と拡張期で異なる可能性が示されてきている。大まかには運動機能は心臓の収縮期で強まり、感覚機能は拡張期で強まるとされる。ここには身体の内外からの感覚、つまり内受容感覚(ここでは心拍)と外受容感覚(視覚や聴覚など)とを脳がいかに適切に協働させ最適な脳機能を作り出しているかが反映されている。このような脳機能の側面が適切な自我形成にも関与していることが本研究からは示唆され、逆にその脳機能の変調は様々な未解明の症状を説明できる可能性がある。今後の研究に精進してまいります。

(是木明宏、2023.1.20.)

第1回 大学院生 Research Day

三村悠 (慶應義塾大学医学部 大学院博士課程)

去る2022年8月31日、慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室主催で「第一回 Research day」が開催された。発案者は同教室准教授の内田裕之先生で、先生が留学されていたトロント大学で毎年行われていた学内のポスドクや院生が一同に介して発表する同名称のプログラムから着想を得て、この度ご提案いただいた。教室内の教授以下助教の先生方まで参集いただき、総勢16名の大学院生が各々の研究内容を紹介し、コメントをいただいた。座長や司会も大学院生が担当し、機材トラブルなどもあったがなんとか乗り切ることができ、全体として非常に実りのある1日となった。

コロナ禍で大学院生同士の交流が極端に減った現在において、他院生の研究内容を知ること、発表を聞くことは非常に重要な機会となり切磋琢磨することができた。神経心理教室からは3名の院生が発表したため、下記紹介する。

(三村悠、2022.12.4.)

演題5 菅波 美穂 博士課程3年

「他者の罪に対する罰の評定課題を用いた脳損傷における道徳判断の検討」

博士課程3年の菅波は昨年度、精神神経科外来の患者様の協力を得て表題課題に関するデータを収集しその予備解析の内容について発表した。

脳損傷による社会行動障害は脳損傷者の社会復帰を妨げる大きな要因の一つとなっている。社会行動障害の要因の一つは道徳観であると考えられている。道徳観の変化により、してはいけないことをする、するべきことをしない、許されるべきでない行動を許容してしまう、責めを負わせる必要がない行動について必要以上に責めを負わせる、などさまざまな行動が生じる。後者2つは自分には直接影響のない第三者の行動についての道徳的判断をするという社会機能を維持する利他的他罰にかかわるものである。ここに本研究では注目した。

本研究では、第三者に対する道徳判断が脳損傷にどのように影響を受けるのかを検討するため、短いシナリオを読み登場人物がどの程度悪いと思うかを判断する道徳判断課題を作成し、脳損傷群35名と年齢・性別・学歴をマッチした健常対照群30名からデータを収集した。その結果、脳損傷群は健常群平均から有意に乖離する評価をする症例が多いことが分かった。また、行為者が意図を持ち不道徳な行為をするシナリオでは健常対照群に比しより悪くないと判断し、行為者が行動した結果意図していなかった他者への害を招いてしまったシナリオでは健常対照群に比しより悪いと判断する傾向がみられた。また、感情面ではどのようなシナリオを読んでも常に強い感情を覚える群とほとんどに感情が動かない群に脳損傷者が多く含まれていた。

今後はデータをさらに詳しく解析し脳損傷者の第三者に対する道徳判断の特徴を明らかにしていく予定である。

本研究は一般社団法人日本損害保険協会2021年度交通事故医療一般研究助成、および2021年度公益財団法人井之頭病院研究助成金のサポートを受けて実施した。

(菅波美穂、2022.12.4.)

演題6 三村 悠 博士課程3年

「健忘型軽度認知障害におけるコリン機能の評価:TMS-EEG-MRI研究」

博士課程3年の三村は、現在直接指導を受けている精神病態生理学研究室での研究内容より、表題の内容を発表した。

大脳皮質の神経生理機能の評価法として経頭蓋磁気刺激(TMS)と高精度脳波計(EEG)を組み合わせたTMS-EEG法が知られている。TMSによる入力に対する反応を脳波で評価する試みである。TMSによる入力時には単発刺激のみならず種々のプロトコルがある。今回は末梢感覚刺激とTMSによる中枢刺激を組み合わせた短潜時求心性抑制(SAI)を用いた。SAIプロトコルによる出力は大脳皮質のコリン作動性神経生理機能を反映していると考えられている。さらに近年、脳内のノルエピネフリン機能を非侵襲的に計測する手法としてneuromelanin(NM) -sensitive MRIが注目されている。NMは代謝産物であり、青斑核におけるノルエピネフリン機能指標と考えられている。青斑核はアルツハイマー病でも病初期に変性が起こることが知られており、その変性はマイネルト基底核のコリン作動神経へ影響を与えると考えられている。

今回、健忘型軽度認知障害(aMCI)21名と年齢・性別をマッチした高齢健常者(HC)23名に対してSAI法を組み合わせたTMS-EEG法による評価及びNM濃度の評価を行った。結果として、HCの左DLPFCにおいて、SAI法による平均電場の抑制効果が確認された一方で、aMCIの左DLPFCにおいては同様の抑制効果が確認されず、aMCIのDLPFCにおけるコリン作動性神経回路の障害がTMS-EEG法を通じて確認された。TMS-EEGは非侵襲的にコリン作動性神経回路の評価が可能であることが示唆された。一方でNM濃度については有意差が得られず、またSAIの抑制効果との相関関係もみられなかった。NM濃度についてはさらにサンプル数を増やして検討していく予定である。

同内容は解析結果をさらに整理して、今後投稿予定である。

(三村悠、2022.12.4.)

演題7 南 房香 「うつ病の母から未発症の娘への脳構造の世代間伝達」

博士課程3年の南は、Psychiatry and Clinical Neurosciencesに先日acceptされた学位論文の研究内容を発表した。

Minami F et al: Intergenerational concordance of brain structure between depressed mothers and their never-depressed daughters. Psychiatry and Clinical Neurosciences 76: 579-586, 2022.

親は子の認知、行動、脳に大きな遺伝的、環境的影響を与え、これを世代間効果という。世代間効果は気分障害患者においても観察され、特に母親と娘との間でうつ病の強い関連があることが知られている。本研究の主な目的は、うつ病患者とそのうつ病でない子孫の間で、ヒトの脳における女性特有の世代間伝達パターンを調査することであった。

うつ病の既往を持つ寛解期の親とそのうつ病の既往のない実子を含む34家族から78名を募集した。MRI画像データのsource-based morphometry解析およびsurface-based morphometry解析を用いて、4種類の親子間(すなわち、母-娘、母-息子、父-娘、父-息子)の脳構造の類似性の程度を検討した。

独立成分分析により、結果両側の前帯状皮質、後帯状皮質、楔前部、中前頭回、中側頭回、上頭頂葉、左角回などのデフォルトモードネットワーク(DMN)および中央実行ネットワーク(CEN)に位置する脳領域において、母-娘ペアでのみ灰白質構造の有意な正の相関をみとめた。同様の所見は、他の3組の親子ペアではみとめなかった。FreeSurferによる解析では各ROIの皮質体積、皮質表面性、皮質厚の相関係数をペアで算出したところ、右尾側中前頭回の皮質体積および左尾側中前頭回の皮質表面積において母-娘で有意に正の相関を認めた。同部位における相関係数を他のペアと比較した結果、母-娘間に有意に相関係数が高いことが示された。

本研究からDMNやCENといったうつ病に関与する脳ネットワークにおいて、寛解期の親とその高リスクの実子との間に女性有意な世代間伝達パターンを有することが示された。本研究の結果は、うつ病発症リスクの高い者への早期介入の視点につながることを期待する。

今後は、周産期の母親の脳機能の変化や精神症状への影響、さらに生まれてくる子供の神経発達への影響や、高リスク者への予防などに関する調査をしていきたいと考えている。

(南房香、2022.12.4.)

気分障害における寛解と回復に関連した神経回路基盤の解明に資する縦断MRI研究(通称国際脳研究)

平野仁一 (慶應義塾大学医学部精神神経科 専任講師)

近年大規模脳画像データを用いて、脳の発達障害、老化の制御、精神・神経疾患の病因解明・診断・治療法等に迫ろうとする国家プロジェクトが世界的に多く具体化されつつあり、本邦においても国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)が「戦略的国際脳科学研究推進プログラム」(以下、国際脳)を推進しています。

国際脳は、本邦の多くの大学・研究機関が参画し、健常から疾患に至る脳画像等の総合的解析、AIによる脳科学技術開発、ヒトと非ヒト霊長類動物との神経回路比較研究等を目指すビックプロジェクトです。慶應義塾大学医学部精神神経科は、国際脳の中でうつ病の縦断脳画像データを取得し、その神経回路基盤の解明を目的とした「気分障害における寛解と回復に関連した神経回路基盤の解明に資する縦断MRI研究」を国立精神・神経センター、京都大学との共同研究として担当しています。

具体的には成人期から高齢期のうつ病に対する通常治療(薬物療法・認知行動療法・電気けいれん療法・経頭蓋磁気刺激)を受療するうつ病症例350例と健常対照例150例を対象として、MRI脳画像(構造画像、安静時脳機能画像等)、臨床データを取得し、機械学習を応用しうつ病における①寛解・回復に関連する神経回路基盤の解明、②症状ドメインと関連した神経回路基盤変化の解明、③各治療の寛解・回復の予測因子となる神経回路基盤の解明、という3つの研究課題について検証していきます。

うつ病はQOLや社会生活に与える影響が大きいとされ、その異質性の高さも指摘されています。本研究で神経回路基盤が解明され、各治療法に対する治療効果予測モデルやうつ病の層別化が実現できれば、うつ病の精密医療に繋がり、気分障害の実臨床にも資する結果が得られるのではないかと考えています。

(平野仁一、2022.11.26.)

オックスフォード便り

和氣大成 (オックスフォード・ウエヒロ/セントクロス 派遣研究員. オックスフォード大学哲学科ウエヒロ応用倫理センター)WAKE, Taisei. Oxford Uehiro/St Cross Scholar. The Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics

BEEEEEP! HONK! HONK!

イギリスで車を運転して気がついたことがある。やけにクラクションを多く聞くことだ。10分も走れば2、3回は鳴る。自分に向けられたものでなくても、いい気はしない。日本ではあまり鳴らされたことがないので、最初こそビクビクしていた。けれどそのうち、これは何も攻撃的なメッセージではなく、「以心伝心よりも言葉で伝えることを大切にする文化」なのかとひとり合点して、心を落ち着けた。

「人としてどうあるべきか」を言葉で根拠を持って説明するのが哲学の一分野としての倫理学である。印象論に過ぎないが、日本ではあまり倫理について積極的に話し合うことが好まれない。智に働けば角が立つ1)、100年と少し前に倫敦に滞在した小説家もそう喝破している。限られた医療資源を誰に割り当てるかという、倫理的には重要な議論も、議論自体が倫理的でないと嫌悪感を持つ人もいる。

言わなければ伝わらないが、言うことが許される文化。言わなくても伝わるが、言うことが許されない文化。

かたやここオックスフォード大学の Faculty of Philosophy は50名以上のフルタイム専任教員の他、150名以上の教員を要する世界でも類を見ない哲学の地だ2)。そして哲学は、当大学の学士過程で最も人気が高いそうだ3)。

この哲学科に、筆者が所属するThe Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics4)は設置されている。AI (Artificial Intelligence) 、パンデミック、医療倫理も含めた最新かつ伝統的な応用倫理学の議論が、医学や公衆衛生、人文科学の専門家とともに、時には統計学や実験心理学のアプローチとも接続しながら、ダイナミックな人的交流の中で行われている。

賛否は別の機会に譲るとしても私の興味を引いた議論の一例を挙げるなら、(当センターのサンプリングバイアスにならないことを祈る)、道徳性のbio enhancement 5)や、医療におけるAIと責任の帰属6)などである。

そのような環境に身を置くうち、以前から消化不良だった言葉がますます気になってきた。それは医療における「中立」という言葉である。文献に登場する頻度も2000年代に入ってから急激に増加している。使われる文脈の一つに、「意思決定支援」がある。

意思決定支援の背景にある考えは、医療倫理や生命倫理の中核となる原則の一つである「自律(autonomy)」の尊重である。その含意は自己決定にとどまらない広がりがあるにせよ、一人一人の価値観を重視した医療を目指すこと、それはとても重要な考えだ。

しかし当事者の価値観が、多くの人から見てその人の「最善(best interest)」を損なう可能性が高い場合、「自律」と「最善」をどのように調整するかについては多くの立場があり議論は続いている。

もしかしたら「医療に関わるものが自分の価値観を押し付けない」という最低限の矜持として「中立」という態度を取りたいのかもしれない。しかしこれまでも「中立」という概念を巡っては、多くの注意が喚起されてきた。例えば既存の権力関係の勾配や資源配分の不均衡を是認するだけになるかもしれない。

あるいは神は死んだ7)と言われて久しい現在、「エビデンス」や「科学的」 という「the view from nowhere」の“正しい”視点を欲しているのかもしれないと邪推さえしてしまう。現在使われるような意味での「客観性」概念ですら19世紀に「誕生」した歴史的経緯を指摘する研究すらある8)。ともかくも、目の前の人にとって最も善い選択肢を選ぶ支援をする際、「人間から完全に離れた」“正しい”視点というものがどれほど有効なのか、私にはまだわからない。

臨床の現場はひと呼吸も整える暇などないかのように次から次に対応に追われる。「患者中心」「尊厳」などそれ以上検討しにくい言葉の下、せかせかと進める歩みの先が間違った方向に向かわないように、深く吟味された“善い”目的地が必要ではないだろうか。現場と理論のギャップを少しでも埋める手がかりをこのオックスフォードで得られたらと願う。

というようなことを考えながらクライスト・チャーチ・カレッジに入ると、映画『ハリー・ポッター』で有名な食堂にふと迷い込む。紅や黄色の葉が眩しい秋の新学期が始まる。

1) 夏目, 1906, 草枕; 2) Faculty of Philosophy, University of Oxford website; 3) オックスフォード大学日本事務所代表アリソン・ビール氏インタビュー; 4) www.practicalethics.ox.ac.uk; 5) Savulescu, 2001, Bioethics; 6) Kiener, 2021, AI & SOCIETY; 7) Nietzsche, 1882, The Gay Science ; 8) ダストンら、2021, 客観性

(和氣大成、2022.10.20.)

解説 中立は何色か

実はイギリスから送られてきた上の写真を見たとき私は、ハリー・ポッターに出てくる講堂だと思った。そう思った方はほかにもいらっしゃるのではないかと推定しているが甘いだろうか。もちろんHPの原稿に和氣大成研究員 https://www.practicalethics.ox.ac.uk/people/dr-taisei-wakeが映画の写真を添付するはずはない。彼が記載しているとおり、これは和氣研究員が留学中のオックスフォード大学内にあるcollege のhttps://www.chch.ox.ac.uk/食堂である。写真で見るといかにもホグワーツそのものにみえるが、イギリスにはこういうハリー・ポッターゆかりの撮影場所があちこちにあるらしい。日本でいえば千と千尋の神隠しの金具屋のようなものにあたるのであろう。

和氣研究員のThe Oxford Uehiro Centre for Practical Ethicsへの留学が決定したのは2020年7月。実際に渡英したのは2022年4月である。もちろんこの時間差はコロナ禍の影響である。「オックスフォード便り」は、2022年9月12日の当学の研究会で和氣研究員の『「中立」であることの哲学』と題されたインパクトあるWeb講演内容に関連している。リモート会議が急速に普及し、地球のどこにいても研究会に参加できるようになったのは、言うまでもなくコロナ禍のもたらした大きな変化のひとつで、するとコロナも悪いことばかりではなかったという言葉が頭をよぎるが、次の瞬間、コロナに苦しんだ膨大な数の方々がいらっしゃるという事実に気づき、決してそんな言葉は口にせず沈黙する。こういうときは、中立を保つのが最も安全な態度である。

和氣研究員の講演テーマである中立は、そういう消極的な中立ではない。中立だから意見を表明しないということではなく、中立な立場から意見を表明するという積極的な中立を意味している。意見とは、それが中立な立場から表明されたときには普遍的な価値があり、常に正しいか、少なくとも逆に誤っていることはないという漠然としたイメージがあるが、では次のような場合にはどう考えるのかと和氣研究員は問いかける。

・虐待が発生しているとき。虐待者と被虐待者に対して、第三者が中立の立場を取るとはどういうことか? 虐待を容認することにならないか?

・兄弟喧嘩が発生しているとき。父親が中立の立場を取るとはどういうことか? 年長の兄が勝つことを容認することにならないか?

もし上の「中立」が正しい態度でないとしたら、では正しい態度とはどのようなものになるのか? 上の「中立」とは別の種類の「中立」があるのか? そもそも「中立」とは何か?

和氣研究員の解説文の中に、「それ以上検討が不可能な言葉」への言及がある。「患者中心」や「尊厳」がその例として挙げられている。こうした言葉は、いわば絶対に正しく、反論を許さないという性質を持っているが、「中立」もその一つかもしれない。そして「絶対に正しく、反論を許さない」とはすなわち、単にその言葉は「正しい」ということ以外には何ら具体的な意味を有していない。かつて、「意思決定支援」において望ましい態度として「中立」が提案され採用された時点では、「中立」はおそらく息づいているかのような瑞々しい言葉だったのであろう。それが急速に色褪せ、今ではただ「正しい」という白いペンキが全面に塗られた単なる記号と化しているのではないか。

「正しい」とストレートに言うと逆に胡散臭い空気が漂うが、それを別の言葉に言い換えると空気は強制正常化される。そういう言葉は便利で安全なので多く人が口真似し常套句になる。「寄り添う」もその代表的な一例であろう。「エビデンス」や「社会実装」も同類である。こうした言葉を口にし、自分はこの言葉にそった行動をしていると言えば、それは「自分は正しい」と宣言していることと同値である。だから「寄り添う」「エビデンス」「社会実装」などの言葉を人が発するのを聞くと、実に軽薄で、さらには醜いと私などは思うのだが、まあそこまではいいとしよう。醜さが本当に露わになるのは、こうした言葉の否定形が使われる場合である。「寄り添っていない」と言えば、それは強い批判の言葉になる。「正しい」が白だとすれば、「寄り添っていない」は黒なのである。もはや「寄り添う」が何を意味しているかは希薄化し、「あなたは寄り添っていない」とは、「あなたは正しくない」と批判していることに等しい。反論を許さない批判ほど危険なものはない。「差別」という批判も特に危険なものの一つで、「それは差別だ」と決めつければ、相手はそれ以上発言することを事実上禁じられ、その反対の「差別でない」とされた発言が常に正しいということになる。「寄り添う」も「差別」も、実に醜い言葉である。「中立」もそうした言葉になる危険を相当に孕んだ言葉であることを、和氣研究員の講演を聴いて理解することができた。「中立」などということがそもそもあるのか。「客観性」と同様、ただ理想的な「白」を意味しているだけで、実体はどこにもないのではないか。

「中立」も「客観性」も、非常に多くの知的活動のベースにある概念で、これらの言葉を出されると人はそれ以上考えることなくそれは正しいと納得するのが常である。だがその正しいと信じていることは正しいのか、正しくないのか。もし正しくないとすれば、あるいは、正しくない部分があれば、医療活動も科学もその土台を失いきわめて脆弱なものになる。こうした問題を追究できる学問は哲学以外にはない。哲学の牙城、オックスフォード大学哲学科ウエヒロ応用倫理センターで文字通り哲学に浸る日々を送っている和氣研究員の次のレクチャーに大いに期待したい。

(村松太郎、2022.10.31.)

拒食タイプと感染症の合併が摂食障害のリフィーディング期の血球成分の最低値を予測する

船山道隆(足利赤十字病院神経精神科部長)Funayama M, Koreki A, Mimura Y, Takata T, Ogino S, Kurose S, Shimizu Y, Kudo S. : Restrictive type and infectious complications might predict nadir hematological values

among individuals with anorexia nervosa during the refeeding period: a retrospective study. Journal of Eating Disorders (2022) 10:64 https://doi.org/10.1186/s40337-022-00586-x

【はじめに】摂食障害において血球成分が低下することは報告されているが、その機序は明らかではない。特に入院後のリフィーディング期には血球成分が更に低下し、1~2週間後に改善することが多い。したがって、この時期の血球成分の最低値に関係する因子を明らかにすることは臨床上重要である。今回われわれは、摂食障害のリフィーディング期の血球成分の値に影響を及ぼす因子を求めた。

【方法】1999年から2018年までに足利赤十字病院神経精神科病棟に入院した摂食障害の101入院例(複数回の入院例を含む55名)を対象とした。ヘモグロビン、白血球、血小板といった3つの血球成分について、入院時、リフィーディング期の最低値、その2時点での減少割合といった3つの値を求めた。これらの値への説明因子として罹病期間、性別、拒食/過食嘔吐タイプ、body mass index、BUN/Cr比、感染症の有無、カロリー摂取量、慢性腎臓病(ヘモグロビンのみ)、ALT(血小板のみ)を用い、一般化線形混合モデルにて統計解析を行い、多重比較補正を行った。

【結果】入院時のヘモグロビンは12.1 ± 2.7 g/dlから22.3% 減少して9.4 ± 2.5 g/dlに低下した。赤血球の輸血を必要とした12入院例のうち5入院例(41.7%)においては、入院時のヘモグロビン値は正常範囲内であった。白血球は5387 ± 3474/μlから33.6%減り3576 ± 1440/μlに、血小板は226 ± 101 ×103/μlより24.3%の減少を認めて171 ± 80 ×103/μlと低下した。これらの血球成分の最低値は入院5~10日後に出現した。ヘモグロビンの最低値と白血球の最低値など、3つの血球成分の間では最低値や減少割合を中心に有意な相関を示した。一般化線形混合モデルからは、拒食タイプは白血球の最低値に関連し、感染症の合併(主に誤嚥性肺炎とカテーテル関連の尿路感染症や敗血症)はヘモグロビンの最低値と低下割合、さらには赤血球の輸血の必要性と関連していた。

【考察】摂食障害入院例のリフィーディング期の血球成分の低下は、拒食タイプと感染症の合併といった因子によって予測できる可能性がある。特に、感染症のコントロールは重要であろう。誤嚥性肺炎やカテーテル関連の感染症は、寝たきりを防いだり不必要なカテーテルを抜去したりすることである程度予防できることができる。また、入院時にヘモグロビン値が正常範囲内であっても赤血球の輸血を必要とした例が少なくないため、拒食タイプや感染症の合併を有した例を中心として、摂食障害の入院後1~2週間の間は入院時のみならず入院後に追加の血液検査が必要であろう。

(船山道隆、2022.9.1.)

初期のPosterior cortical atrophyにおける視空間ワーキングメモリの低下はタッピングスパン課題で捉えられる

船山道隆(足利赤十字病院神経精神科部長)Michitaka Funayama, Taketo Takata, Yoshitaka Nakagawa, Kosaku Sunagawa, Asuka Nakajima, Hiroaki Kawashima, Masaru Mimura.

Visuospatial working memory dysfunction from tapping span test as a diagnostic tool for patients with mild posterior cortical atrophy

Scientific Reports. 11, 10580. https://doi.org/10.1038/s41598-021-90159-w, 2021

【背景】Posterior cortical atrophy (PCA) は50~65歳といった比較的若年に発症する変性疾患のひとつの形である。しかし、初期段階のPCAを診断することはしばしば困難であり、診断までに時間がかかったり誤診されやすかったりすることも知られている。その理由は、症状面において視空間障害が典型的であるが、その他の言語、記憶、行動のいずれの側面もほぼ正常に保たれることが最も大きな要因である。さらに、神経心理検査においてもMini Mental State Examination (MMSE)の図形模写課題を除いて、臨床現場で簡便にできる検査法が知られていないことも一因である。実際に初期のPCAにおいては、MMSEやHasegawa Dementia Scale-Revised(HDS-R)といった簡易な認知機能検査では正常値になることがほとんどである。しかし、多くのPCA例で若年発症にもかかわらず発症から数年のうちに就労が困難となり、家庭生活でも車の運転、電化製品の使用、料理や食器の片付け、金銭の支払い、着衣、入浴など日常生活に欠かせない能力の低下が目立つようになる。典型的なアルツハイマー病よりも日常生活での問題が多いともいわれるが、PCAの患者を支援する際にもまずは適切な診断と症状のメカニズムの把握が必須である。今回われわれは臨床現場で極めて手軽なタッピングスパン課題が初期のPCAの診断の補助になり得るか、また、タッピングスパン課題の成績がPCAで視空間ワーキングメモリの成績を表しているのかどうかについて調べた。

【方法】対象はClinical Dementia Rating (CDR) 0.5の段階のPCA 8例(61.5±5.6歳)と年齢を合わせたCDR 0.5の健忘型アルツハイマー病(AD)9例(61.4±6.3歳)。両群にMMSEとHDS-Rに加えて、標準注意検査法のタッピングスパン課題と数唱課題を同順と逆順で行った。視空間ワーキングメモリに関して遅延マッチング課題と移動するドットで結ばれる図形組み立て課題を行った。これらの検査の前提として、2つの物(2つ条件)と3つの物(3つ条件)の間の位置関係を問う位置関係課題を行った。

【結果】PCA 8例とも、目的のものに視線を向けることができない精神性注視麻痺と視覚のもとでものをつかめない視覚失調は認めず、同時に複数のものに視覚で注意を向けることが困難である背側型同時失認(視覚性注意障害)が視空間障害の中核症状であった。位置関係課題は2つ条件でPCA8例とも全問正答したが、3つ条件ではPCA8例中2例において誤答を認めた。両群間でMMSE, HDS-R、数唱課題の成績では差を認めなかったが、タッピングスパンの成績は同順(PCA 2.1±1.1, AD 4.2±0.7, p<0.01)、逆順(PCA 0.9±1.2, AD 3.1±0.8, p<0.01)ともにPCA群が低かった。数唱のスパンからタッピングスパンのスパンを引いた差分は同順(PCA 3.5±0.9, AD 0.7±1.1, p<0.01)、逆順(PCA 2.0±1.1, AD -0.1±0.6, p<0.01)ともにPCA群で大きく、数唱と比べてタッピングスパンの成績の低下がPCA群において目立った。PCA群におけるタッピングスパン課題の成績は、視空間ワーキングメモリ課題と強い相関を示した(r=0.64~0.93)。

【考察】PCA群では数唱課題は健忘型アルツハイマー病と同程度の成績であったが、タッピングスパン課題の成績は極めて悪く、同順で2桁程度、逆順ではほとんどできないレベルであった。実際、PCAの視空間障害はBálint syndromeの中でも精神性注視麻痺や視覚失調といった症状は最重度になるまで出現せず、初期から中期までは同時に背側型同時失認が主症状である。したがって、初期のPCAでは、精神性注視麻痺がないので検査自体は実施が可能であり、さらに視覚失調がないので手を使うタッピングスパン課題であっても視空間ワーキングメモリの低下を反映できると考えられる。したがって、視空間障害を中核症状とするPCAにおいてタッピングスパン課題は診断の補助となる可能性を示している。 本研究からはタッピングスパン課題の成績が視空間ワーキングメモリの能力を反映していることが明らかになった。以前よりPCAではその主症状である視空間障害のベースとなる視空間ワーキングメモリが低下しているという報告が数例の研究で言われていたが、本発表では今までよりも多い例数でそれを明らかにした。

(船山道隆、2022.8.1.)

初回エピソード精神病の中での自己免疫性脳炎と統合失調症スペクトラム障害との鑑別

船山道隆(足利赤十字病院神経精神科部長)Michitaka Funayama, Akihiro Koreki, Taketo Takata, Shin Kurose, Tetsuya Hisamatsu, Atsushi Ono, Tatsuhiko Yagihashi, Jin Mizushima, Yoshikazu Yagi, Satoyuki Ogino, Hiroki Oi, Yu Mimura, Yusuke Shimizu, Shun Kudo, Akira Nishi, Hiroo Mukai.

Differentiating autoimmune encephalitis from schizophrenia spectrum disorders among patients with first-episode psychosis. Journal of Psychiatric Research151, 419-426, 2022

https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2022.05.008

【はじめに】初回エピソード精神病の原因の多くは統合失調症を中心とする精神疾患であるが、まれではあるものの自己免疫性脳炎の症例が初回エピソード精神病の中に紛れてくることがある。自己免疫性脳炎は精神疾患とは治療法が根本的に異なり、さらに早期の治療介入によって良好な予後が得られるため、両者の鑑別は臨床上極めて重要である。ところが、この2つの疾患の精神症状に関する相違点は今まで明らかになっていない。例えば、抗NMDA受容体脳炎を中心とする自己免疫性脳炎の精神症状は、統合失調症様の症状、幻覚・妄想、類循環精神病(非定型精神病)などと記載されているのみである。今回われわれはこの両者を比較するcase control studyを世界で初めて行った。対象を初回エピソード精神病の症例として、後方視的にこの2つの疾患の精神症状の違いを調べた。

【方法】足利赤十字病院神経精神科病棟に2001年から2021年の期間に初回エピソード精神病のために入院した症例の中の、自己免疫性脳炎10例と統合失調症スペクトラム障害177例を対象とした。精神症状を中心に、神経症状、神経心理学的所見、既往歴、病棟生活の自立度(看護必要度)についてもカルテ調査を行い、両群で比較を行った。精神症状としては幻覚全般、幻視、幻聴、シュナイダー一級症状の中の言語幻聴(自己の行為に随伴し口出しする形の幻聴など)、知覚変容、妄想全般、シュナイダー一級症状の中の妄想性自己体験(させられ体験など)、シュナイダー一級症状全般、妄想性誤認症候群、緊張病症候群、連合弛緩を取り上げた。統計学的手法としてはフィッシャー正確確率検定を用い、精神症状に関してはボンフェローニ多重比較検定も用いた。

【結果】自己免疫性脳炎の精神症状には知覚変容が(p=0.019)多く、一方で統合失調症スペクトラム障害に多い精神症状にはシュナイダー一級症状全般(p=0.017)、 妄想全般(p=0.014)、連合弛緩(p=0.003)が挙げられた。特に、シュナイダー一級症状と連合弛緩は統合失調症スペクトラム障害のみに出現した。また、けいれんや言語症状は自己免疫性脳炎のみに、ARMS(精神病発症危険状態)の既往は統合失調症スペクトラム障害のみに出現した。病棟生活の自立度は統合失調症スペクトラム障害の方が高かった。

【考察】自己免疫性脳炎の初期においては、けいれんや不随意運動などの神経症状が出現する前に精神症状が前景に立つことが多い。また、MRIや髄液検査といった検査がその場で行うことができない治療環境であることも少なくない。すなわち、精神症状を元に自己免疫性脳炎と統合失調症スペクトラム障害の鑑別を要求される場面がある。本研究で明らかになった知見が、鑑別の一助やMRIや髄液検査などの詳細な検査の必要性の有無の目安になるかもしれない。

(船山道隆、2022.7.1.)

アパシー、脱抑制、精神疾患の併存が外傷性脳損傷後の就労状況に関係する

船山道隆 (足利赤十字病院神経精神科部長)Funayama M, Nakagawa Y, Nakajima A, Kawashima H, Matsukawa I, Takata T, Kurose S.

Apathy level, disinhibition, and psychiatric conditions are related to the employment status of people with traumatic brain injury.

Am J Occup Ther 2022 Mar 1;76(2):7602205060. doi: 10.5014/ajot.2022.047456.

【背景】

高次脳機能障害を起こす疾患の中でも外傷性脳損傷は脳卒中と比較すると若年に出現する割合が多い。したがって、外傷性脳損傷後に就労につなげることはリハビリテーションにおいて極めて重要なテーマである。過去の研究からは、外傷の重症度、損傷前の就労状況、就労を目的とするリハビリテーションへの参加、身体機能、認知機能、情動面の安定性などが就労への予測因子として挙げられている。しかし、外傷性脳損傷後にしばしば出現するアパシー、脱抑制、精神疾患の有無といった要素は、過去の研究において包括して取り上げられることはなかった。今回われわれは(Funayama et al 2022)これらの因子を考慮して外傷性脳損傷後の就労状況を調べた。

【方法】

われわれが対象とした例は、2015年から2020年までに足利赤十字病院と江戸川病院の高次脳機能外来を受診した18歳から65歳までの外傷性脳損傷例110名である。就労状況は3段階(一般就労、福祉的就労、就労なし)に分類した。就労状況を説明する因子として、患者背景(年齢、性別、教育歴、損傷からの経過年数、損傷前の就労状況、外傷の重症度、てんかんの有無、精神疾患の有無)、運動機能(FIMの歩行・車いす評価項目)、認知・精神機能(知能をWAIS-Ⅲの言語性および動作性IQ、エピソード記憶をリバーミード行動記憶検査の成績、遂行機能をウイスコンシン・カード・ソーティング・テストの達成カテゴリー数、アパシーを標準意欲検査法の面接による意欲評価スケール、脱抑制をBADS質問紙の脱抑制に関係する5項目を用いて評価)を用いた。統計手法には線形判別分析を用い、有意水準をp<0.05と設定した。

【結果】

良好な就労への関連因子として、精神疾患を認めないこと(p<0.01)、アパシー(p<0.01)や脱抑制の程度(p<0.05)が軽いこと、若年であること(p<0.05)が挙げられた。本研究の問題点は病識、性格傾向、就労を目的とするリハビリテーションへの参加、経済状況を考慮に入れていないことである。これらの問題点はあるものの、外傷性脳損傷後の就労状況には、精神疾患の併存、アパシー、脱抑制といった精神症状が大きく関連する可能性が示された。

【本研究が示唆すること】